SEOとは?

SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジンを使ったマーケティング戦略のひとつです。

Googleなどの検索結果で自社ページが表示されることで、サービスや商品を知らないユーザーがページを見て検討する機会を与えます。

検索結果から最もクリック率が高いのは1位に表示されるページです。1位になれなくても、検索結果の1ページ目に表示されるようにすると効果的です。

ページを公開しても、キーワードの検索結果で4ページ目・5ページ目に表示されているようでは、ユーザーがページを訪れることはほとんどありません。情報を求めて検索しているユーザーが自社のページに訪問できるように、上位に表示される必要があります。

SEOでは、自社ページに関連するキーワードで上位表示されることで、ユーザーのアクセス数を増やしていくことが求められています。

ユーザーの検索意図

検索意図とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使用してユーザーが検索キーワードを入力する際の、ユーザーの裏側や深層心理にある目的を指しています。

前提として、検索エンジンを使用して特定のキーワードを検索する場合、何かしらの情報を探していることが考えられます。たとえば、翌日に旅行で雨を懸念しているときに考えられる検索キーワードは「明日 天気」もしくは「東京 天気予報」のような検索キーワードとなります。

ユーザーは、翌日に雨が降らないか心配をしている状況ですが、検索キーワードとして想定されるのは前述したキーワードです。

つまり、ユーザーの隠れたニーズが検索意図と呼べます。

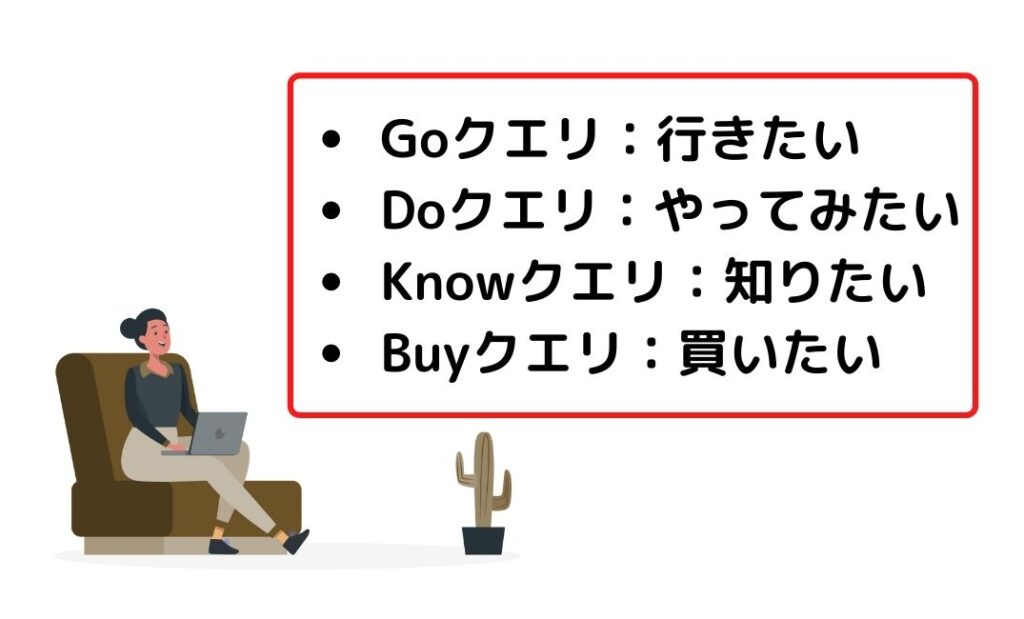

4つのクエリ

Googleなどで検索することを「クエリ」と言います。そのクエリの意図には4つの種類があり、「Goクエリ」「Doクエリ」「Knowクエリ」「Buyクエリ」と呼ばれるものです。

Goクエリ「行きたい」

Goクエリは「行きたい」という意図を示すクエリです。

たとえば「東京 飲食店」と言う検索は、東京の飲食店を探していることが分かります。そのため検索結果には、東京の飲食店を一覧で検索しているサイトが上位表示される傾向にあります。

このように、Goクエリは目的がはっきりしていてわかりやすいのが特徴です。

Doクエリ「やってみたい」

Doクエリは「やってみたい」という意図を示すクエリです。

「ストレッチ コツ」「ヨガ はじめ方」などのキーワードが該当します。Doクエリで検索する人は、将来的に行動意欲が見受けられて、Knowクエリよりもコンバージョン率が期待できるクエリです。実際の利用客を獲得するチャンスにもなります。

SEOコンテンツを作る際にはもちろんですが、店舗ホームページでは狙っていきたいクエリです。

Knowクエリ「知りたい」

Knowクエリは「情報について知りたい」という意図を示すクエリです。

このクエリは、行動から最も遠い検索と捉えられており「とりあえず検索してみた」程度の動機なので、コンバージョンに結びつくことはほとんどありません。

しかし、検索の大部分はKnowクエリでもあります。オウンドメディアは、こうしたクエリからのサイト流入を狙って作っているものがほとんどです。他のクエリに発展するように、サイトを作っていくことが重要です。

Buyクエリ「買いたい」

Buyクエリは「商品を買いたい」という意図を示すクエリです。

このクエリは、Doクエリに近い部分もありますが「買い物」に特化しているので別として括られています。「商品名+レビュー、口コミ、比較」といったキーワードでの検索が多く、購入前の下調べとして検索されていると予測されます。

物販ページにアクセスを促すことができると、売り上げアップにも直結します。コンバージョンに最も近いクエリなので対策が重要です。

内部リンク

内部リンクとは、自社サイト内のページを繋ぐリンクのことを指します。ページ単体の評価だけでなく、サイト全体の評価を向上させるためにも、内部リンクの最適化は重要です。

内部リンクを最適化すると、どのようなSEO効果が期待できるのかを見ていきましょう。

内部リンク最適化によるSEO効果

最適化によるSEO効果は下記3点です。

1.クローラーが巡回しやすくなる

Googleクローラーは内部リンクを辿ってサイト内を巡回します。クローラーがページを認識してデータベース化(インデックス)していきます。

つまり、内部リンクが整備されていないサイトでは、ページをアップしてもインデックスされず、検索結果に表示されない可能性があります。

内部リンクを最適化することで、クローラーがサイト内ページを漏れなく巡回できるようになるので、検索結果に表示されないという機会損失を防ぐことができます。

2.ページ同士の関連度が高まる

関連度の高いページを内部リンクで繋ぐと、リンク先のページの評価を上げることができます。

内部リンクを設置するときには、関連度の高いページであることが最重要です。関連性の高いページを繋ぐことで、ユーザーが知りたい情報に誘導しやすくなります。

その結果、ユーザビリティの向上が期待できるので、サイト評価を上げることに繋がっていきます。

3.ユーザーの滞在時間が長くなる

内部リンクが整理できていないサイトでは、自分の知りたい情報が載っているのか分かりにくくなるので、ユーザーの離脱に繋がってしまいます。

ユーザーの離脱率が高いサイトでは、サイト運営を有事て達成したい目標を実現するための可能性が低くなるだけではなく、サイト自体の評価も下げてしまうこともあります。

内部リンクを最適化すると、ユーザーは知りたい情報を探しやすくなります。網羅的な情報提供ができるようになるので、ユーザーがサイトに滞在する時間が長くなります。

多くの時間とコストをかけて作ったコンテンツを見てもらう機会を創出することができるので、機会損失も防ぐことができます。

外部リンク

外部リンクとは「被リンク」のことであり、外部サイトから自サイトに向けられたリンクのことです。

この外部リンクは、サイトの人気度を図る指標として、Googleが取り入れている重要な要素です。つまり、この外部リンクのパフォーマンスをもとに、 Googleがページを評価して検索順位のランク付けをしているということです。

良質な外部リンクが多く集まるように、良質なコンテンツを提供することがSEOにとって重要で、検索上位化に欠かせないということになります。

外部リンクには良悪がある

サイトを運用していると、良いリンクと合わせて、ユーザーの利便性に欠如したサイトからの悪質なリンクも自然と増えやすくなってきます。

- 良いリンク:良質なコンテンツを提供して、そのコンテンツを広く宣伝して認知されることで、自然とユーザーに参照されるリンク

- 悪いリンク:プログラムによって、低品質サイトから自動的に付けられる参照リンク

外部リンクの特徴を考慮したうえで、外部リンクを管理して、外部リンクの質を高めていくことがSEOにおいて重要です。

そのために、ナチュラルリンクの獲得を促すとともに、定期的に外部リンクをチェックしていきます。悪いリンクがあれば、その悪いリンクを削除・否認するなどの対策も必要です。

外部リンク対策

上記で触れたように、外部リンクには良いリンク・悪いリンクがあります。

これらのリンクの特徴を理解して、必要な対策を進めていきます。

1.外部リンクの獲得方法

SNSでコンテンツを宣伝・認知させて外部リンクの獲得を促していきます。

外部サイトから参照されると、自サイトの外部リンクが増えていき、自サイトがGoogleに評価されて上位化しやすくなります。

これを外部対策といい、より多くの外部リンクの獲得を促すことができます。

たとえば、TwitterなどのSNSサービスを使って、自サイトに興味あるユーザーを集めたうえで、それらのユーザーに対してコンテンツを宣伝すると共有されやすくなります。

この活動をすることで、多くのユーザーに自サイトのコンテンツが認知されるので、外部リンクの獲得に繋がっていきます。

また、Webサイト内にSNSボタンを設置して、サイトに来たユーザーにWebページを共有してもらいやすくするのも外部リンク獲得を促すのにとても効果的です。

様々な方法がありますが、基本的にはSNSを活用して、自然な被リンクを獲得していくことを軸としながら、外部リンクの獲得を進めていきます。さらに言うとナチュラルリンクを獲得した上で、異なるドメインから多くの被リンクを得ることができると、サイトがよりGoogleに評価されやすくなります。

2.低品質な外部リンクを見直す

サイト運用をしていると外部リンクが増えますが、その中には悪いリンク(スパムリンク)などの低品質なリンクも増えてきます。

なので、このような低品質な外部リンクによって順位が上がりにくくなる場合もあるので、スパムリンクの有無を確認して、削除・否認することもSEO対策として重要です。

悪質な外部リンクの1つである「スパムリンク」を見つける方法としては「サーチコンソールのサイトへのリンク機能」やAhrefs(エイチレフス)などの被リンクチェック専用ツールを基本的に活用していきます。

これらのツールを複合的に利用して、多くのスパムリンクを見つけながら、それらのリンクを被リンク元サイトの管理者に削除依頼したり、Googleのリンク否認ツールを使用してリンク否認をしていくという対処をしていきます。

基本的にGoogleはこのような悪質なリンクを無効化するアルゴリズムを導入しているので、自動的にそのようなリンクをサイト評価に加えない方針をとっています。

なので、そこまで低品質な外部リンクに対して神経質になる必要はないということです。

メタディスクリプション

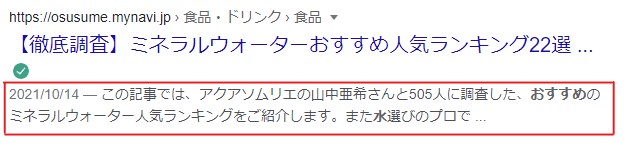

メタディスクリプションとは、記事の概要を紹介するための100~120文字程度の文章のことです。

上記画像のように、メタディスクリプションは、Google・Yahoo!などの検索結果にスニペット(説明文)として表示されます。

このメタディスクリプションは自分で設定せずとも、検索エンジンが本文の内容を自動でピックアップしてくれる場合が多いので、タイトル・本文に比べて重要性を理解していない人も多いです。

そのため、メタディスクリプションを書かなくても一緒なのでは?と思う人もいます。

しかし、メタディスクリプションの目的や効果を考えるとしっかりと意味があるので、以下で解説していきます。

メタディスクリプションの目的とは?

メタディスクリプションの目的は、上記画像でもあるように「ユーザーに記事の内容をわかりやすく伝えること」です。

タイトルの表示文字数には制限があり、記事の内容をユーザーに伝えるには限界があります。そのため「タイトル+メタディスクリプション」によって、ユーザーは記事の内容を理解して最適な情報を選ぶことができます。

メタディスクリプションで得られる効果

メタディスクリプションによって得られる効果は2つあります。

Webライターとして活動していくと、メタディスクリプションを書く機会も増えてくるので、しっかりと覚えておきましょう。

1.アクセスの「量」改善

1つ目の効果は、アクセス増加に期待できることです。

ユーザーは「タイトル+メタディスクリプション」で記事の内容を判断しています。この2つを見たときに「自分の悩みを解決できる記事か」を判断し、それによって記事にアクセスするかが決まります。

つまり、メタディスクリプションによって記事の内容や魅力を伝えられると、クリック数が増えることにつながっていきます。

2.アクセスの「質」改善

2つ目の効果は、メタディスクリプションの最適化によって、滞在時間が伸びる=質の高いアクセス増加の可能性があるということです。

メタディスクリプションで記事内容がうまくユーザーに伝わると、ユーザーはイメージとのギャップなく記事を読み進めてくれます。

記事が読み込まれるとページの滞在時間も伸びていくため、Googleから「ユーザーの悩みを解決できる記事」として、検索順位にも良い影響を与えてくれます。

直接的に検索順位に影響しないものの、滞在時間が伸びることで間接的に検索順位に影響しているということになります。