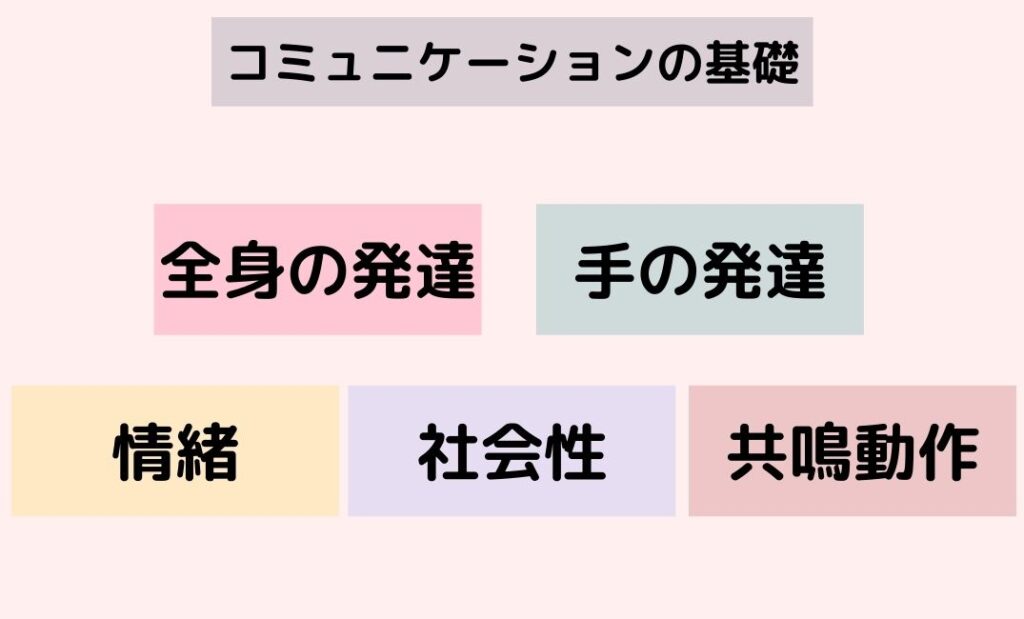

全身の発達

乳幼児は発達が目覚ましい

赤ちゃんが生まれてから1ヶ月までを「新生児期」、それ以降から1歳までを「乳幼児」といいます。乳幼児はからだの成長のスピードがとても速い時期であり「急成長期」と呼ばれています。

生まれた時は約3kgだったのが、生後3ヶ月になると約2倍、1歳になると約3倍にもなります。大人では考えられないほどのスピードで増えていきます。また、体の姿勢や動きも急激に発達していきます。

まず3ヶ月頃には、首の筋力がついてきて、自分で自分の頭を支えられるようになります。そして生後6~7ヶ月では寝返り、生後8~9ヶ月では1人でお座りができるようになります。

さらに、ハイハイやつかまり立ちなど、いろいろな動きもできるようになってきます。親としては「あれができるようになった!これもできた!」など嬉しくてたまらない時期です。

栄養面に配慮する

乳幼児に発達するのは、からだだけではありません。脳も大きく発達していきます。

誕生時の脳の重さは約400gですが、1歳半になると男児では約1kg、女児は約800gまで増えていく。これは脳の神経細胞の樹状突起が成長して、髄鞘化(ずいしょうか)が進むためです。

その結果、神経細胞のネットワークが発達して、高度な知的活動ができるようになります。この時期に栄養が十分に与えられないと、からだはもちろん、脳の発達を妨げる危険性があります。

環境も大切で、脳は環境からさまざまな刺激を受けて発達していくので、環境の違いは発達に大きく影響するので注意しましょう。

手の発達

手・指はゆっくり発達する

わたしたちは普段、食事をしたり、ものをかいたり荷物を持ったりと頻繁に手を使います。

こうした手指の動きは、乳幼児に大きく発達します。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手は、自然に握った状態になっています。その後、原始反射が消えていくとともに、自分の意思による運動が増えていき、興味を持ったものに手を伸ばしたり、つかもうとします。これが生後4~6ヶ月頃です。

ものをつかむ動作も変化していきます。はじめは手のひら全体でものをつかみますが、次第に指の機能が発達してきて、親指と人差し指で小さなものもつまめるようになります。

赤ちゃんはこうして1年ほどかけて、ゆっくりと手の動きを獲得していきます。

目にしたものを取る

生後2ヶ月頃の赤ちゃんの目の前でガラガラを振ってみると、最初のうちは動きを目で追うだけですが、しばらくすると、ガラガラに手を伸ばすようになります。

最初は視覚だけが働いていたのが、やがて手の動きと互いに作用しながら働くようになります。さらに生後5ヶ月頃になると、ガラガラを手でつかめるようになります。このように目の前のものを取ることを「リーチング」といって、発達を示す重要な印と考えられています。

情緒

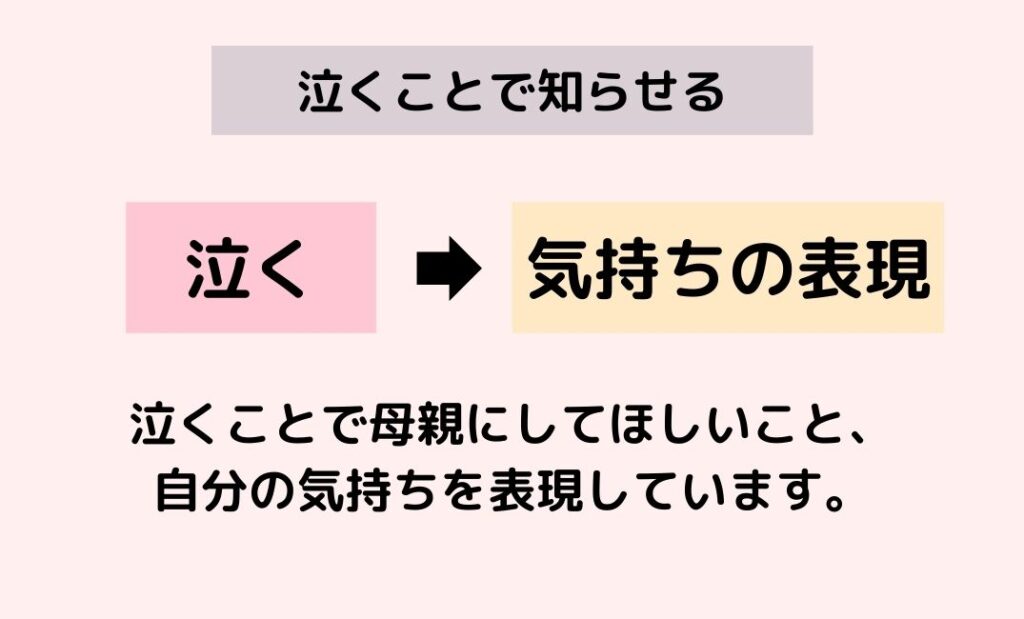

「泣く」は最初の感情表現

「泣くのは赤ちゃんの仕事」と言われているように、生まれたその日から赤ちゃんは数えきれないほど泣きます。

新米のお母さんやお父さんは疲れ果ててしまうかもしれませんが、これは赤ちゃんが言葉を使えないからです。大人は気持ちを言葉で表現できますが、赤ちゃんにとっては「泣くこと」が最も有効な表現です。

たとえば、おなかが空いたときに赤ちゃんはすぐに泣きます。すると、お母さんはおっぱいをあげる。オムツがぬれて気持ち悪くて泣くと、オムツを取り換えてくれます。周囲の大人が自分の思う通りの行動をしてくれると、赤ちゃんは満足して泣き止みます。

自分が泣くこと、つまり環境に働きかけることで、環境が変化して欲求が満たされることに気づくと、赤ちゃんはさらに積極的に環境に働きかけるようになります。このように環境と効果的に相互交渉する力を「コンピテンス」と呼んでいます。

成長と一緒に泣きも発達

赤ちゃんが泣くのは生理的な不快が理由です。「おなかが空いた、のどが渇いた、オムツがぬれて気持ち悪い、眠い」などによって泣いて知らせます。

しかし、生後数ヶ月~8ヶ月くらいまでに「喜び・怒り・恐れ・悲しみ・驚き」といった基本的な情緒が身についてきます。そうしたこころの発達に伴って、泣き方も変化していきます。

怒りや甘え、要求を泣くことで表現するようになります。人見知りや後追いで泣いたりもします。このように意思を持って泣くようになると、周囲にもその原因がわかるようになります。

社会性

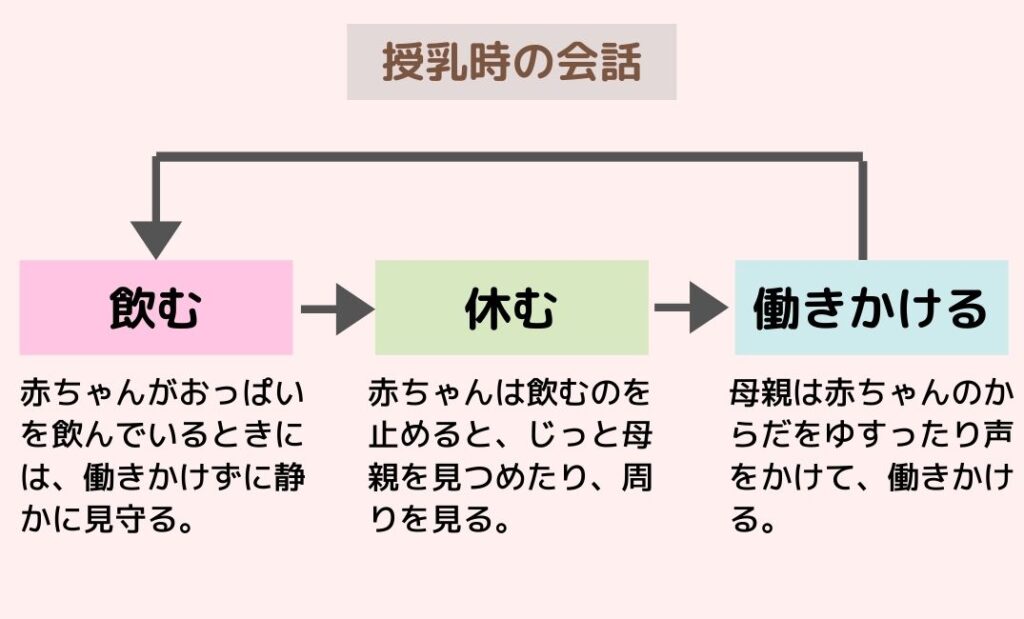

授乳は会話の原型に?

授乳は、赤ちゃんの命を支える重要な世話の1つです。親子の触れ合いの時間としても大切。しかし、単に空腹をいやしたり、スキンシップをはかるというだけではなく、コミュニケーションの基礎を築くという重要な意味を持ちます。

私たちが他人と会話をする場合には、交互にタイミングよく発信して、会話をスムーズに進めるとう「暗黙の了解」があります。これを「ターン・テーキング」といいます。

自分ばかりが発進していたり、発進のタイミングがずれてしまうと、スムーズな会話は成立しません。

実は授乳時には「赤ちゃんが飲む→休む→母親が働きかける」という一定のリズムが存在します。これがターン・テーキングの原型であり、そこからコミュニケーション能力が発達していくと考えられています。

共鳴動作

誕生時から真似する力がある

新生児の前で、大人が喜びや悲しみ、驚きの表情をつくると、赤ちゃんも同じ表情を真似することが知られています。このような無意識的な模倣を「共鳴動作」と呼びます。

共鳴動作は感情に共鳴して現れるものではありませんが、自分自身の顔や表情がどんなものかわからない赤ちゃんが真似できるのは、不思議なことです。ここには相互作用が深くかかわっていると考えられます。

たとえば赤ちゃんが笑っていると、母親は「嬉しいの、よかったね!」といって自分もニッコリするでしょう。赤ちゃんが泣いているときには「そうなの、悲しいね…」など悲しそうな表情で応答します。

母親が同じような表情をすると赤ちゃんは「お母さんも同じ気持ちなんだ」と感じます。こうしたやり取りを繰り返していくうちに、赤ちゃんは「自分は嬉しいんだ!」「自分は悲しいんだ…」という感情状態を自覚して、表情と感情の関係を理解していきます。

したがって赤ちゃんには、表情豊かに接することがとても大切です。とくに大切なのは笑顔であり、ニコニコしていると、誰でも自然と嬉しく楽しい気持ちになります。母親が赤ちゃんにニコニコと笑顔で接するように心掛けていると、母親自身はもちろん、赤ちゃんも嬉しく楽しい気持ちになり、心理的な安定につながっていきます。

他者の感情を読み取る

感情によるコミュニケーションを繰り返すうちに、赤ちゃんは自分の表情を持つ意味に気づいていきます。自分が笑うとお母さんも笑う。自分が傷みを感じて顔をゆがめたり、泣いたりしているとお母さんが助けてくれる。

自分の表情がコミュニケーションの重要な手段であることを理解していきます。また、他者の表情の意味も理解できるようになります。

確認問題

第3章で学んだことを確認してみましょう。