上司の意見にうなずく

上司に好かれたい

職場で仕事をスムーズに進めて、人間関係を良好に保つためには、上司ち上手につきあっていくことが大切です。そのために必要なスキルは「迎合」です。

迎合とは、特定の相手の好意を得る言動のことであり、簡単に言えばごますりのようなものです。ごますりなんて姑息なことをしたくないと思う人もいますが、コミュニケーションを円滑にするためには有効な手段です。それによって上司と上手につきあえるなら、積極的に活用したほうが得策です。

心理学では迎合による行動には下記の4種類があります。

- ほめたり賞讃する「賛辞」

- 相手の意見に同調する「同意」

- 自分を卑下して持ち上げる「卑下」

- 相手に喜ばれるように気配りする「親切」

ここでの注意点は、大袈裟な迎合は嫌味になってしまうので、状況に応じてさりげなく使い分けることが重要です。

同じ意見の人は好印象

人間は、自分と反対の意見を持つ人より同意見の人に好意を抱いて、評価する傾向があります。これを「一致効果」といいます。アメリカの心理学者であるジョナサン・コーラーによる説です。

上司や取引先に気に入られたい場合には、自分が相手にとって好ましい人物であることをアピールするため、相手の嫌がることは当然避けるべきです。このような場合には一致効果を活用して、相手の意見に賛同し受け入れられるように振る舞うことで信頼を得ることが可能です。

しかし、一致効果が有効なのは比較的関係が浅いときです。つきあいが長くなってお互いの人となりがわかってくると、何に対してもハイハイと同意したり、その場ではハイと返事をしておきながら後で意見を翻したりすると信用は失われます。

長く良好な関係を築いていくためには、好意を示すことやアサーションによるコミュニケーションを取り入れていくのもよいです。

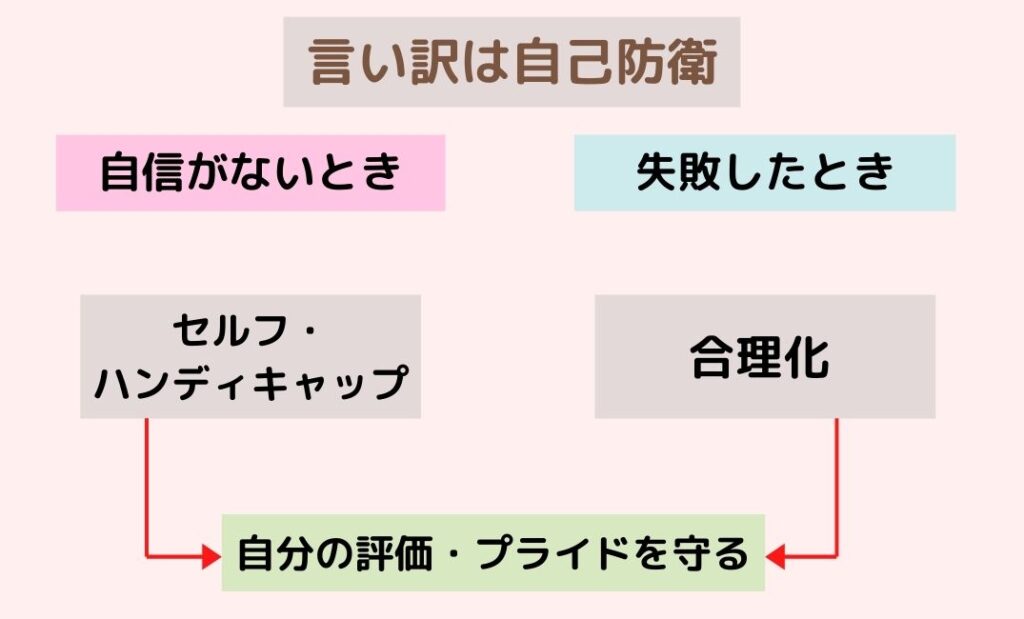

言い訳はしない

予防線を張る

学生時代に、試験の前になると決まって「全然勉強してない」「バイトで勉強時間が足りなかった」などという人がいます。自分がそうだったという人もいるのではないでしょうか。

これと同じように、社会人になってからも上司に対して懐疑や資料の提出前になると「別件で時間がなかった」などと言い訳から入る人がいます。

このように予防線を張って先に言い訳をしておくことで、自分に能力がなくてできなかったのではないとアピールしています。

自分以外のせいにする

先に言い訳や弁解をしておけば、失敗したときにはそのせいにすることができます。失敗の理由が自分以外にあるので、プライドが傷つかずにすみます。

運よく成功したとき、評価を得られたときは準備不足でも目標を達成できる能力の高さをアピールすることになって、自尊心が満たされます。どちらに転んでも自分の利になるということです。

ノルマ達成しても喜ばないのはNG

自分を過小評価

業績を上げた部下を褒めたのに思うほど喜んでいなかったり、リアクションが薄くてがっかりしたという話があります。このように成功しても喜ばず、むしろまだまだ努力が足りないと思い込むのは自己評価が低い人によく見られます。

このようなタイプはネガティブ思考が強く、成功よりダメな部分に注目しがちです。失敗してしまえば「やっぱり自分はダメだ」と思い込んでしまいます。これは「抑うつ的自己意識」によるものであり、自分の欠点に目が行き、さらに自己評価を下げて自信を失ってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

やる気はある

成功しても、自分の能力ではなく運がよかったと思い込んで、周囲にそのように公言する人もいます。

自己評価が低い人や女性に多く見られるものであり、これを「インポスター(詐欺師)症候群」といいます。

インポスター症候群の人は自己評価が低いので、上司が褒めたりしてもあまり喜びません。そのため、上司の中には意欲がないとか、失望させられたと感じる人も少なくありません。

しかし、本人は決してやる気がないわけではなく、自己評価が低いゆえに自信が持てないだけということです。

仕事上の貸し借りはコミュニケーション

借りは返したい

職場の同僚との人間関係を良好に保つためには、お互いに仕事上の貸し借りをすることで上手にいきます。

実験データでも、互いに頼み事をしたりされたりする関係の方が、何も頼まない間柄よりも信頼関係が築かれることが明らかになっています。

人は、助けてもらったときには「借り」をつくった気分になり、無意識のうちにその借りを返したくなります。これを「心理的負債感」といいます。誰かを助けておくことで、自分が助けてほしい時に相手の心理的負債感を利用して、手伝ってもらえるように仕向けることができます。

このように、互いに貸し借りを上手に使っていくことで、コミュニケーションを取っていきます。相手を知るチャンスにもなるので、信頼関係を築きやすくなります。

機嫌が良いと人を助ける

アメリカの心理学者である「カニンガム」が行った援助行動の実験があります。

公衆電話で思いがけず10セントを見つけたとき、目の前で書類を落としてしまった人を助けるかどうかを調べました。すると、10セントを手に入れなかった人の援助行動が約40%に対して、10セントを手に入れた場合は約70%もの人が援助行動をとりました。

人は何かラッキーなことがあったとき、困っている相手を助ける行動に出やすいことがわかりました。さらに、同じく書類を拾ってもらうシチュエーションでカメラを使った実験を行って、罪悪感と援助行動についても調べました。

すると、他人のカメラを壊して、気まずさを感じている人の約80%が援助行動をとりました。これは、人助けをすることで、罪悪感を軽減したいという意識の表れと考えられます。

無茶な納期は友情が生まれる

連帯感が生まれる

部活動で一緒に汗や涙を流した仲間とは、生涯の友達になることが多いものです。先輩とのつきあいや厳しい練習、強いストレスがかかる体験を共有したことによって深い絆が生まれます。

社会人でも同じです。会社勤めでは無茶な納期の仕事の担当になったり、中には上司や先輩に恵まれず理不尽な目に遭ったりする人もいます。このような強いストレスを共有した同僚との間には連帯感が生まれて仲良くなれます。

自己評価を高め合う

納期の厳しい仕事をこなすために、連日残業や休日出勤が続いても、自分ひとりではそのストレスを客観的に認識できません。しかし、自分以外に誰かがいる場合には「毎日大変だね」「間に合わないかと思った」などといった会話から、それほど強いストレスだったのかを客観的に把握することができます。

すると、大変な仕事を自分は頑張ってやり遂げたと認識できて、自己評価が高まります。その結果、自己評価を高めるのに役立った相手に好意を抱いて、強い友情が生まれていきます。

確認問題

第3章で学んだことを確認してみましょう。

あなたのビジネスマナーレベルは大丈夫?!

〜 資格取得して新たな人生を踏み出しませんか? 〜