人間関係とは

人間関係はわたしたちを悩ませる

アドラー心理学では「人間の悩みはすべて人間関係」ととらえています。

仕事が上手くいかないから悩みます。これもよく考えてみると、仕事上の人間関係の摩擦が原因ということもあります。また、人と比較することで自分の能力に自信を無くしていることもあります。恋愛の悩みも結局は人間関係の問題です。

逆に考えると、人間関係が楽になることで、人間の悩みはほとんど無くなるという理屈です。この人間関係をアドラー心理学ではどのようにとらえているのでしょうか。

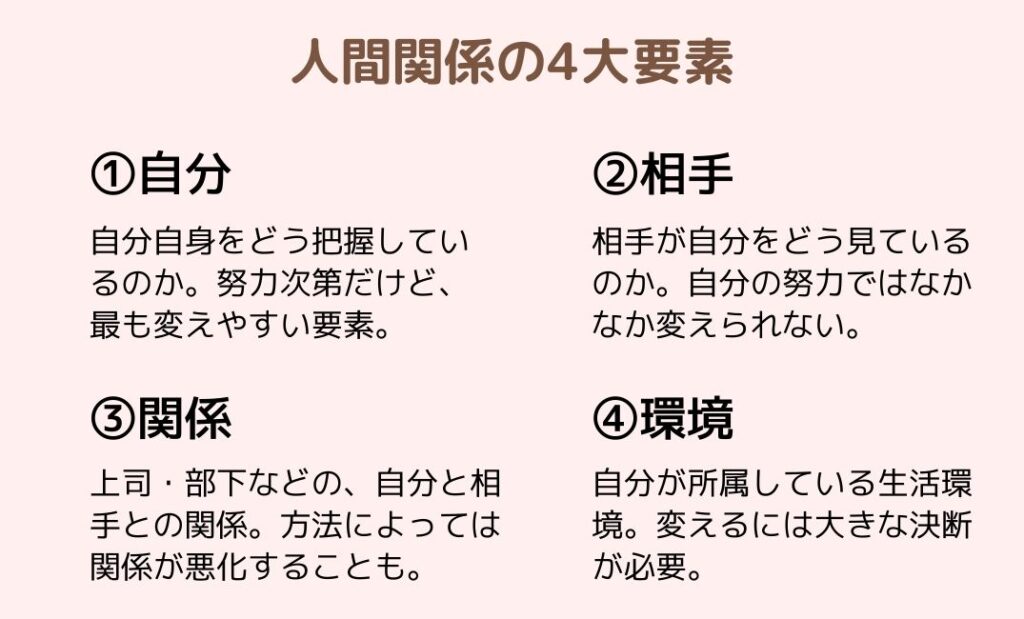

人間関係の4大要素

アドラー心理学では、人間関係を「①自分・②相手・③関係・④環境」の4つの要素でとらえています。

- 自分が自分をどうとらえているか。

- 相手が自分をどう受け止めているか。

- その場面における他者との関係。

- 自分自身の置かれている場面。

人間関係はシンプルにとらえると、これら4つから成立しているとアドラーは考えました。

変えやすいのは自分自身

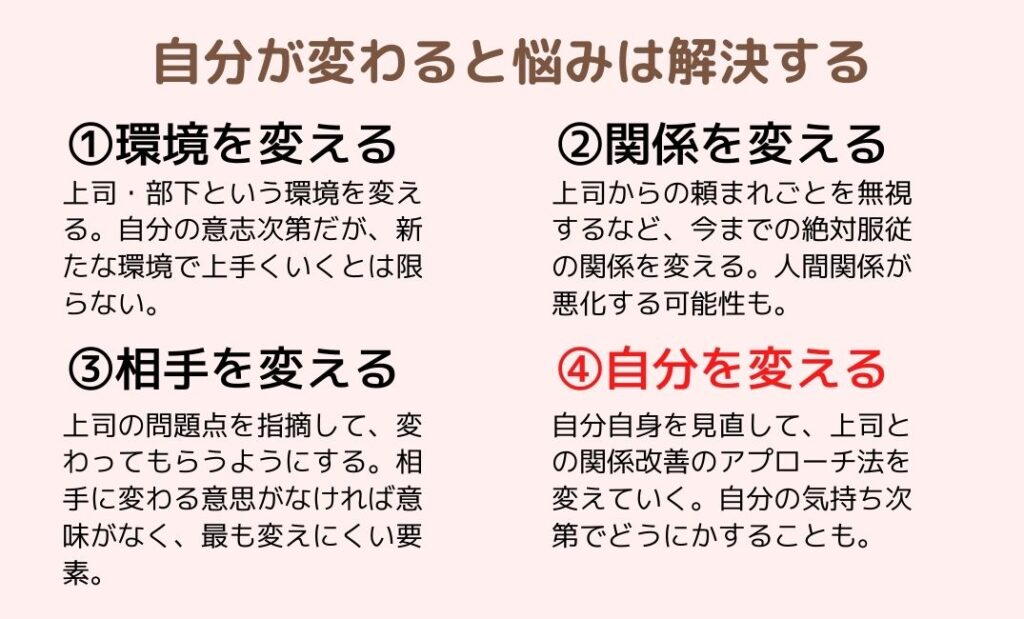

4大要素を変えて人間関係の改善

わたしたちが悩むときとは、つまり人間関係に苦しむとき、どのように解決していけばよいでしょうか。それは4大要素のうちの、どれかを変えることです。

④の「環境」を変えるというのは、職場・学校などを変えることです。変えることは可能ですが、次の環境が良くなる保証はありません。

③の「関係」を変えるというのは、上司・部下、先輩・後輩といった立場関係を、これまでと別のものにするということです。人事発令で地位が逆転するようなことがない限り、自ら変えることは難しいです。

相手を変えるのは難しい

②の「相手」はどうでしょうか。相手が自分をどうとらえているかですが、わたしたちは大抵これを変えたいと望んでいます。上司や先輩、夫や妻、子どもにこうあってほしい、ああしてほしい、そうすればもっと上手くいくのにと願います。

しかし、それが容易でないことは明らかです。直接面談しても、人を介しても逆効果な場合もあって、しこりが残ることもあります。

残る方法は①の「自分」を変えることです。アドラー心理学では、自分自身を変えることが大きなテーマです。それが人間関係改善には、最も簡単で確実な方法です。

勇気づけ+5大理論

困難を克服

アドラー心理学は「勇気の心理学」と呼ばれています。ここでいう勇気とは、わたしたちが普段使っている恐れずに立ち向かう気持ちとは少し意味が違います。

人は誰でも「目標に向かう欲求」を持っています。そしてこれを達成しようとしますが、どうしても人間関係上の困難にぶつかります。人間関係上の「困難を克服する力」をアドラーは勇気と呼んでいます。

アドラー心理学では、困難に立ち向かって乗り越えるための活力を与えることを勇気づけといいます。この勇気づけが、アドラー心理学の最も大きい目的です。

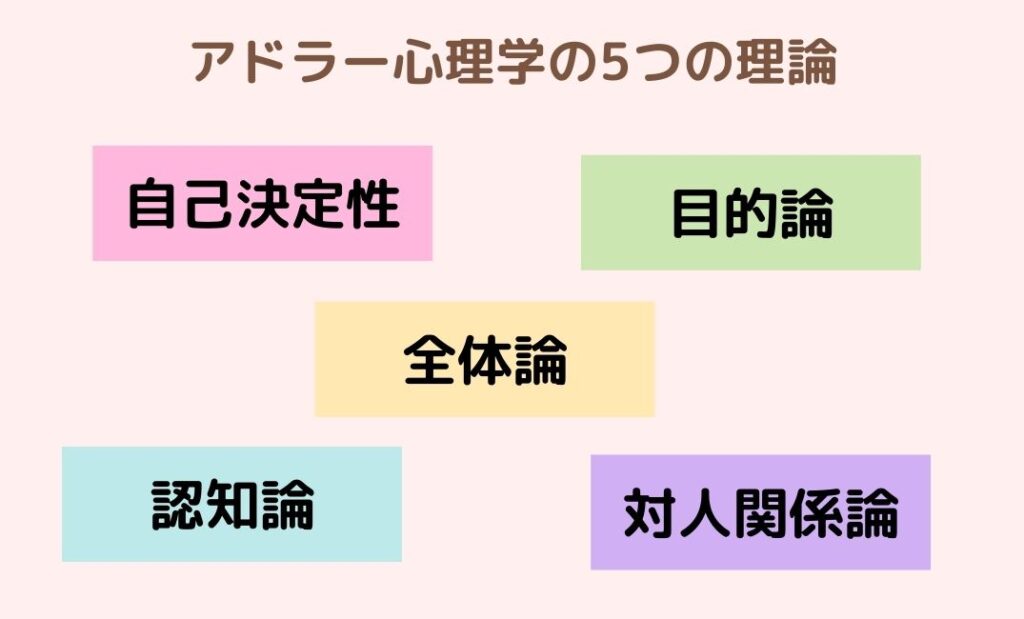

アドラー心理学の5つの理論

アドラー心理学では、勇気づけを行っていくために、ふまえておくべき5つの理論があります。

- 自己決定性

- 目的論

- 全体論

- 認知論

- 対人関係論

①自己決定性:人生は自分が主人公

アドラー心理学5大理論の1つ目は「自己決定性」です。

アドラーは「人間は、自分自身の人生を描く画家」という言葉を残しています。自分の人生を切り拓くのは、まぎれもなく自分自身。まさに自分が人生の主人公であるということ。

わたしたちは困難に出会ったとき、周りの人や環境のせいにしてしまいがち。過去を振り返って後悔することもあります。しかしアドラーは、人間は環境や過去の犠牲者ではないといいます。

人間は自らが運命をつくり出す力を持っていると考えている。未来を見据えて自分を変えていくことは難しくはありません。

過去の経験を積み重ねて今の自分があるなら、そんな自分を変えて新しい自分をつくるのも自分自身です。

②目的論:人の行動には目的がある

アドラー心理学5大理論の2つ目は「目的論」です。

アドラー心理学の特徴は、現在から未来に向かう目的論に根ざしている。アドラーによると、人間の行動に無目的はありません。「部下に一人前になってほしいから部下を叱る」など、人の行動にはすべて「目的」によって説明がつくと考えます。

わたしたちにとって大切なのは「今・未来」です。原因論の「どうしてこうなった」ではなく「これから何ができるか」が重要だとアドラーは考えました。

そうした考え方をするためには、まず自分の目的を見つめ直す必要があります。

③全体論:人の心に矛盾はない

アドラー心理学5大理論の3つ目は「全体論」です。

アドラー心理学は「個人心理学」というお話をしましたが、人間は体と心がセットで一つの個人を形成して分離不能であるという考え方をします。この考え方を「全体論」といいます。

「しなければいけないと思っていたのに、いつの間にか時間が過ぎていた」など、時々自分の行動を無意識のせいにしてしまうことはありませんか?

フロイトやユングは意識・無意識の考え方を打ち出して、心の中で良心と欲求との葛藤が行われていると考えました。そして無意識や欲求が、意識を踏み越えてしまうといいます。

しかしアドラーは、意識も無意識も全てを合わせて自分自身と考えます。目的に向けての行動としてみると「つい」「うっかり」も自分の意志です。矛盾というものはないといいます。

④認知論:自分だけの眼鏡で見る

アドラー心理学5大理論の4つ目は「認知論」です。

アドラーは「人間が客観的に人やものを捉えるのは不可能である」という立場に立っています。だれもが自分特有の色眼鏡をかけて世界を見ているようなものだといいます。

たとえば、ジェットコースターに「怖いから乗りたくない」という人もいれば「刺激的で楽しいから何度でも乗りたい」という人もいます。同じものでも感じ方は人によって違います。

知覚とは、あくまでもその人の主観によるものです。この考え方をアドラー心理学では、認知論とよんでいます。

⑤対人関係論:行動には全て相手役がいる

アドラー心理学5大理論の5つ目は「対人関係論」です。

人間の悩みは人間関係とするアドラーは、人間の行動の全てに相手役がいるといいます。これが対人関係論です。相手役とは、ある人の行動によって影響を受ける人です。ある人に対して何らかの感情を抱いて、何らかの行動で返す人のことです。

それは一人の他者とは限りません。会議の出席者全員だったり、カラオケでの歌を聞いている仲間であったりします。相手役の行動によって、自分もまた影響を受けて、それが更に相手役へ影響を及ぼします。

上司からパワハラまがいの発言をされたとします。相手役である自分が、委縮した場合と言い返した場合では、その後のお互いの行動は大きく異なります。人間関係は、お互いに影響を与えたり受けたりするものです。

相手を理解するには、その人の対人関係を観察すいることが、容易な手段であるとアドラーは考えます。

確認問題

第2章で学んだことを確認してみましょう。