この章では、記事を仕上げていくという作業になります。記事の仕上げでは、構成書や本文以外にもやらなければいけない作業がいくつかあります。

それでは、これから解説していくので、しっかりと覚えていきましょう。

タイトルの作り方

SEOに効果的なタイトルを作っていくためには、いくつかの注意点があります。

文字数以外にも気を付けるべき点を紹介していくので、タイトルを作成する際の参考にしてみてください。

タイトル作成時の注意点

①タイトルは簡潔に

タイトルは、ユーザーがクリックしたくなるような内容にすることを意識していきます。検索をしたユーザーの判断基準となるのは、タイトルとメタディスクリプションのみです。

ユーザーはタイトル・メタディスクリプションを見て記事を読むのかどうかを決めます。興味や関心を引くタイトルであれば、クリック率も上がっていきます。

②読者が検索する単語は1つだけ含める

原則、タイトルに含めるキーワード(読者が検索する単語)は1つです。複数のキーワードを詰め込み過ぎると、スパム判定される可能性があります。ユーザーを混乱させる原因にもなるので、SEO的にも良くないです。

またキーワードは、タイトル内で重ねて表記しない方が分かりやすくなります。同じキーワードが2回以上使われているタイトルは見づらくなります。タイトルは内容はもちろん、読みやすさも重要です。

③キーワードの語順の入れ替えをしない

キーワードの語順を入れ替えてしまうと、検索意図が変わってしまう可能性があります。

たとえば「東京 大学」では東京大学、「大学 東京」では東京にある大学と解釈される可能性が高いです。

「SEO対策」のように、2つ以上の言葉をセットで使われることの多いキーワードは、それ自体がひとつのキーワードになっている可能性もあります。

この場合は「対策」と「SEO」を入れ替えるより、「SEO対策」というキーワードを使った方が効果的です。このようなケースもあるので、キーワードの語順は入れ替えないようにしてください。

④キーワードはタイトルの前半に入れる

キーワードはタイトルの前半に入れるように意識していきます。前半部分にキーワードを含めると、ユーザーと検索エンジンにページ内容が伝わりやすくなります。

キーワードを左寄せにするほど、ユーザーの目に留まりやすくするためです。SEO的にも、最初の方にあるキーワードほど高く評価されています。

⑤不自然なキーワードの使い方・内容と異なるタイトルにしない

不自然なタイトルを設定すると、Googleによって内容を改変される可能性があります。

意図しない文章が検索結果に表示されるので、キーワードを不自然に含めたり内容と異なるタイトルにしないように注意しましょう。

Googleによる自動改変は、SEOに直接影響しないといわれていますが、意図しない内容に書き換えられてしまうのでクリック率低下につながることもあります。クリック率が減ってしまうと、Webサイトへのアクセスも低下してしまいます。

見出しの作り方

ユーザーは、文章を読みたくてサイトに訪れるわけではありません。

自分が抱えている悩みを解決するために検索して、結論を知りたいという人が圧倒的に多いです。そのため、見出しを見るだけで結論がわかるコンテンツを作っていく必要があります。

見出しで結論を伝えることができていない場合には、設計に欠陥がある可能性を疑う必要があります。

それでは、これから良い見出し・悪い見出しを紹介していきます。

あなたが実際にGoogleで検索している状況を想像しながら、次の解説を見ていきましょう。

「しめじにカビが生えていて、食べてもよいのかわからない」という状況の中で「しめじ カビ」の検索結果で出てきたサイトの見出しを見ていきます。

良い見出し

1.しめじに発生する白いカビのようなものは食べられる!

1-1.白いふわふわの正体は気中菌糸

1-2.気中菌糸はキノコの一部であり食べても問題ない

2.食べられないしめじの3つの特徴

2-1.青・黒に変色している

2-2.汁が出ている

2-3.酸っぱいにおいがする

3.しめじにカビを発生させずに長持ちさせるための保存方法

3-1.おすすめは冷凍保存

3-2.湿気に要注意

悪い見出し

1.しめじに発生するカビとは?

1-1.白いふわふわしたものの正体

1-2.食べても問題はない?

2.食べられないしめじに注意!

2-1.青・黒に変色している場合

2-2.臭いがする

2-3.しめじを触ってみよう

3.しめじの保存方法

3-1.常温保存

3-2.冷蔵保存

3-3.冷凍保存

3-4.どの保存方法がおすすめ?

上記の2つの見出しのうち「しめじにカビが生えていて、食べてもよいのかわからない」 という悩みを早く解決する見出しは明らかに1つ目の見出しです。

このような見出しで作成されている場合、ユーザーの検索意図への答えが明確なので、記事本文も見てもらえる可能性が高くなります。

また、ユーザーは答えを知りたくてGoogle検索をしているので、早い段階で結論がわかる見出しの作成が好ましいです。そのため、1つ目の見出しには細心の注意を払い、ユーザーの問題を解決する見出しの設置を意識していきましょう。

内部リンクの入れ方

内部リンクとは、自分のサイト内へのリンクのことをいいます。自分のWordPressサイト内の別ページに向けてリンクを貼るということです。

関連性の高い別ページにリンクを貼ることは、ユーザーにとって有益です。また、内部リンクをサイト内の重要ページに向けて貼ることで、ユーザーをスムーズに誘導できるとともに、SEO的な評価をリンク先のページに集めて検索順位の上昇に役立つこともあります。

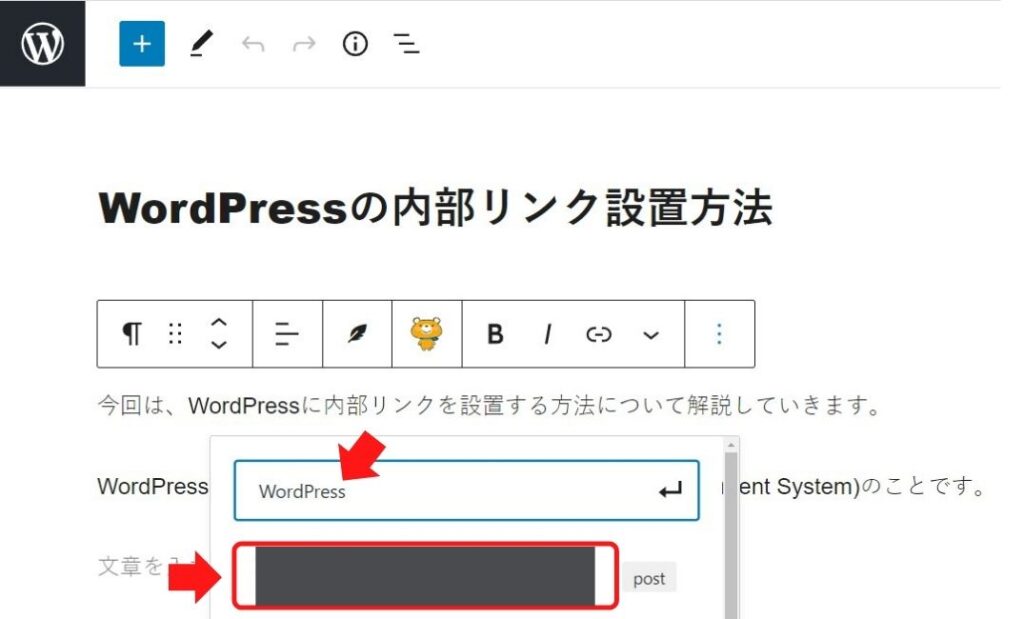

内部リンクの設置手順

これから、内部リンクの設置手順を解説していきます。

必ず役に立つので、しっかりと覚えていきましょう。

①内部リンクを貼りたいテキストの選択

上記画像のように、リンクを挿入したいテキスト(文字列)を選択します。

②リンクを選択

メニュー内にある「リンク」のアイコンをクリックします。

③ページタイトルで検索

表示された検索欄に、リンクを貼りたい先のページタイトルを入力して検索します。

④任意のページを選択

入力すると、候補のページが複数表示されます。任意のページを選択してください。

⑤内部リンクの設置が完了

これでリンクが挿入されて、内部リンクの設置は完了です。

外部リンクを入れる際の注意

外部リンクの入れ方は、上記手順「④任意のページを選択 」で外部サイトのURLを入力するだけで完了します。

しかし、外部リンクを入れる際に注意するべき点がいくつかあります。本講座第2章でも少し触れていますが、ここでは詳しく解説していきます。

リンク状態をこまめに確認

公開してある程度の年月が経過した後、あまり大きな変化がないものと考えてそのままにしておく管理者も少なくありません。リンク状況はこまめに確認しなければいけません。

検索エンジンは常にサイト状況をチェックしており、情報量・内容がユーザーの役に立つのかを調べています。

調査結果をもとに順位が割り当てられていくので、サイトをそのまま放置したりすることは望ましくないです。

良質な外部リンクでも、リンクきれを起こしていると「このサイトは放置されている」と判断されて順位が下がることもあります。

コンテンツへの施策も積極的に行っていく

外部リンクの確認だけではなく、内部コンテンツも新しいものにアップデートしていきます。

コンテンツ内容にもよりますが、ほとんどのユーザーは最新の情報を求めています。内容に少しでも変更がある場合は修正して、読みやすく情報の厚いサイトにしていきましょう。

コンテンツ施策を行っていると、定期的に訪れるユーザーにとってはもちろんですが、新規ユーザーにも信憑性の高いサイトと思ってもらえます。

スパムリンクはペナルティの対象

他のサイトに自分のサイトへのリンクを集める方法は「外部施策」と呼ばれており、コンテンツの内容を厚くする「内部施策」と正反対の方法です。

外部施策について、かつては自作自演のスパムリンクを貼る行為が一般的に行われていて、順位上げのために多くのリンクを貼ったサイトが多数存在しました。

しかし、これらの外部施策は、2012年に行われているペンギン・アップデートで対処されており、現在では禁止行為としてペナルティの対象にもなっています。

その後のアップデートで「量より質」が重要視され、本当の意味で有益なサイトであるかが問われるようになっています。

まとめ見出しの目的とコツ

記事を最後にまとめるのはとても重要です。

なぜ最後にまとめを書くのか、まとめを書くときのコツを解説していきます。

まとめ見出しの目的とは?

①記事の内容を整理してもらう

1つ目の目的は、ユーザーに記事の内容を整理してもらうためです。

- 記事の内容が難しい

- 記事がやたらと長い

- 見出しが多すぎる

このような記事の場合には、読み終わった後に内容を整理しないと頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいます。

まとめでは、本文で細かく説明したことをざっくりと振り返る程度で問題ありません。

②記事の要点・結論を伝える

本文の内容を整理するとともに、記事の要点・結論を伝える役割もあります。

「記事全体での要点・結論は何か?」を伝える場所が必要です。

記事の要点・結論は内容によっても異なりますが、

- 悩みへの解決策の提示

- 筆者の主張

などを入れていきます。

③読者に求める行動をとってもらう

最後の重要な役割として「あなたが読者に求める行動をとってもらう」という役割があります。

記事を書くときは、読者にしてもらいたいことがあるはずです。

- 物やサービスを買ってほしい

- 次の記事を見てもらいたい

本文が長いと、読者にしてほしい行動の部分が曖昧になりがちです。そこで、記事の最後にまとめ部分で行動を促すことはとても重要です。

まとめ見出し作成の3つのコツ

①本文の内容を要約する

はじめに、本文の内容を要約していきます。本文で伝えたかったことを簡潔にもう一度伝えていきます。

見出しごとのポイント・キーワードを選んで文にしていけば問題ありません。まとめ見出し内の本文で、箇条書きでまとめるのも有効です。

②記事の結論を伝える

目的でも話しましたが、結論を伝えることは重要です。

まとめ見出し内の本文で、あなたが一番何を伝えたいかを意識してください。それが記事の結論に繋がっていくので、記事本文にあった結論を伝えていきましょう。

③読者に行動を促す

記事のまとめでもう一つ重要なのは「読者に行動を促す」ことです。

記事を書くときには、誰に何をしてほしいかを決めて書いていくことが大事ですが、その「なにをしてほしいか」を最後のまとめの本文で書いていきましょう。