求められているカウンセリング

カウンセリングは、一部の専門家のものだけではなく、書店に書籍が並べられていたり、カルチャースクールでもカウンセリングの講座の人気は上昇傾向にあります。

2020年から流行した「新型コロナウイルス」の影響から、心の病気を発症してしまっている人も多いですが、そのような人たちの心の支えとして心理カウンセラーになりたい人も増え続けています。

カウンセリングという言葉は本来「相談」という意味があり、心理カウンセリング以外にも様々な分野で使用されています。

「どのように生きていくべきか」「どのように自分らしさをだしていくか」を見失ってしまっている人も多いです。

自分ではどうしようもできない状態のクライアントの悩み・不安を解消するために、心理カウンセラーとしての専門的知識をしっかりと勉強していきましょう。

コミュニケーションスキル

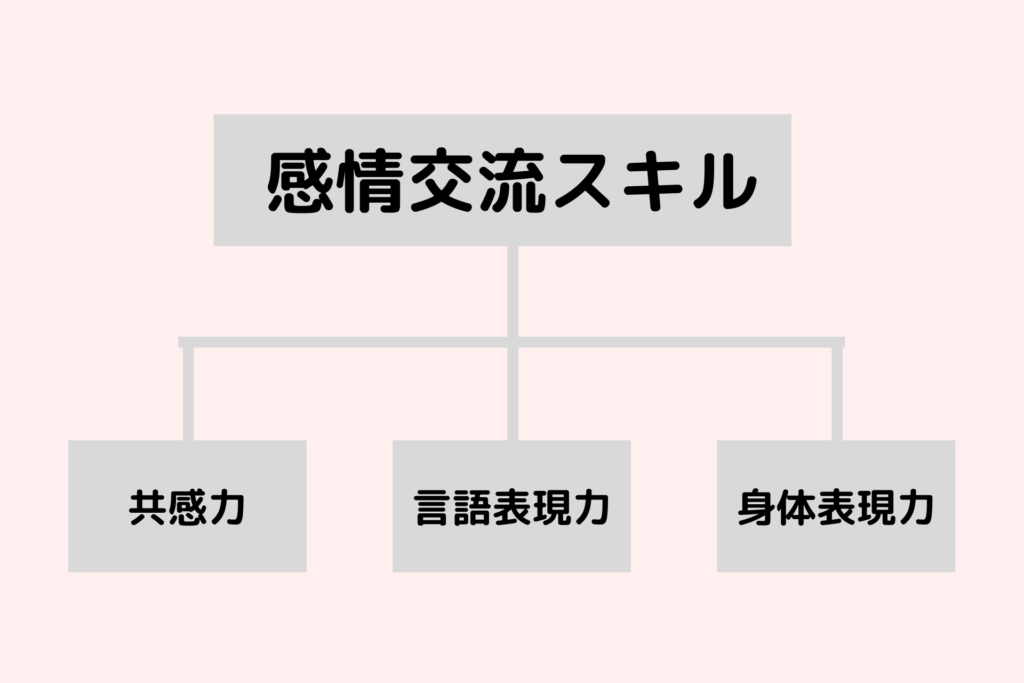

コミュニケーションスキルには「感情交流スキル」「役割関係スキル」などがあります。それぞれのスキルを詳しく見ていきましょう。

感情交流スキル

感情交流スキルは、一般的にイメージされているコミュニケーションスキルに近く、心と心を通わせるための心の技術ともいえます。

感情スキルを細分化した3つの要素を紹介していきます。

共感力

共感力とは、人の気持ちを汲んで寄り添う気持ちができる力を言います。

人は正論だけでは中々行動に移しません。

ですが、相手の気持ちに寄り添うことで大きく状況が変わります。

例えば、相手が嬉しそうに話している場合に、自分も嬉しい気持ちでいれるかどうかということです。

言語表現力

言語表現力とは、感情を言語としてより伝わる形で表現する力です。

「私はゲームが好きです」と表現するよりも「私はゲームが三度の主食よりも大好きです」ということで、そのものに対してより強い感情を表現することができるでしょう。

身体表現力

身体表現力とは、表情や声のトーンなどの非言語の表現力です。

「ありがとう」という表現を例に考えてみます。

無表情で低いトーンで「ありがとう」と伝えるのと、満面の笑みを浮かべて嬉しそうに「ありがとう」と伝えるのでは、相手に与える印象は大きく異なります。

感情交流スキルは、誰からも教えてもらったり指摘されることもなく、感情交流は自覚や測定ができません。

議論に上がらないことも多いですが、実際はこれらのスキルを使いこなすことで、状況を大きく変えられることもあります。

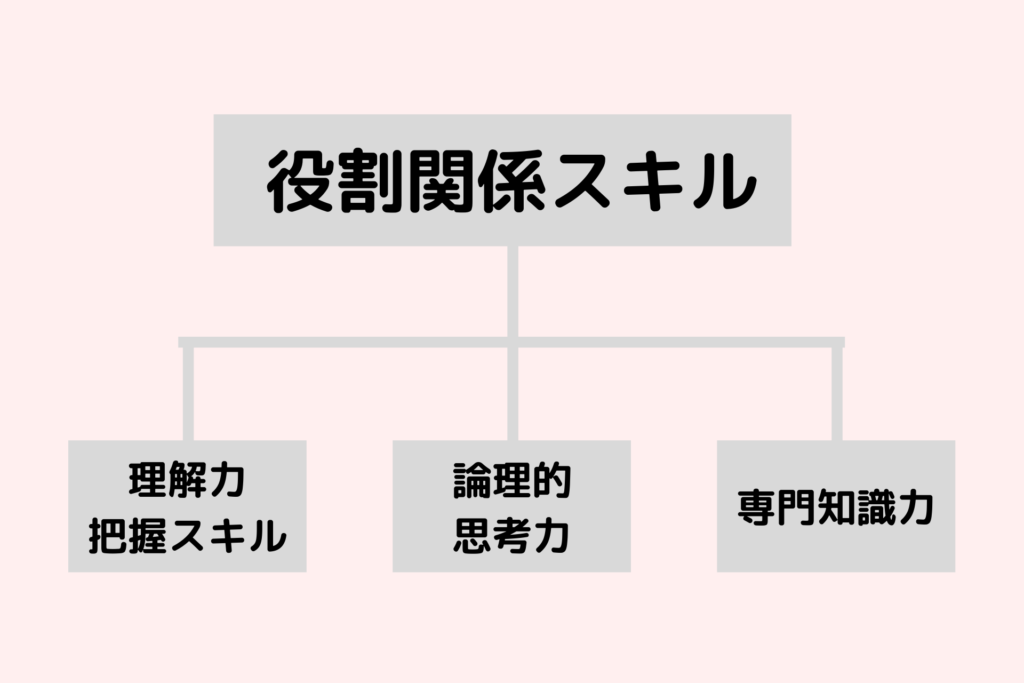

役割関係スキル

理解力把握スキル

理解力把握スキルとは、相手が対象となる事柄について何をどれくらい知っているのか、理解しているかを推測・把握する力です。

例えばあなたが車の販売のセールスマンだったとして、車を売る際に顧客がどの程度車について知っていて何を知らないかを考えるということです。

車の知識がない人にエンジンや性能の話をしても上手に伝わりません。

相手の状況や身振りなどから、相手がどこまで理解しているかを推測するということが大切です。

もし車に詳しくない顧客に売る場合は、性能の話をするよりも、実際にどう乗りやすいのかというアクションベースで話をする必要があります。

これは理解力による表現の調整を行ったということです。これも理解力把握スキルに含まれます。

論理的思考力

表現がいくら上手でも論理性に欠けていると説得力は生まれません。パソコンを売る際にも使いやすさの肌感を説明するのと同時に、なぜスムーズに動くのかという根拠も説明する場合もあります。

特定の物事との関係や前後関係を的確に伝えないと役割関係は困難になるケースが多くなります。

カウンセリングでも分析などを行う場合は特に重要になります。

専門知識力

専門知識力は、コミュニケーションスキルに含まれない場合もあります。しかし、実際に相手に的確に状況を伝えるためには、自分自身が状況をよく理解していることが重要です。

どんなにこれまで挙げたスキルが高い人でも、車の知識が全くないのに販売員として車を売ることができないように、役割関係をこなすには専門知識が不可欠です。

逆に、役割関係の中でも定型化されたパターンの反応は多くの職業・場面で見られます。したがって専門知識力を磨くことで、ある程度他の要素をカバーできる側面もあります。

心理学の定義

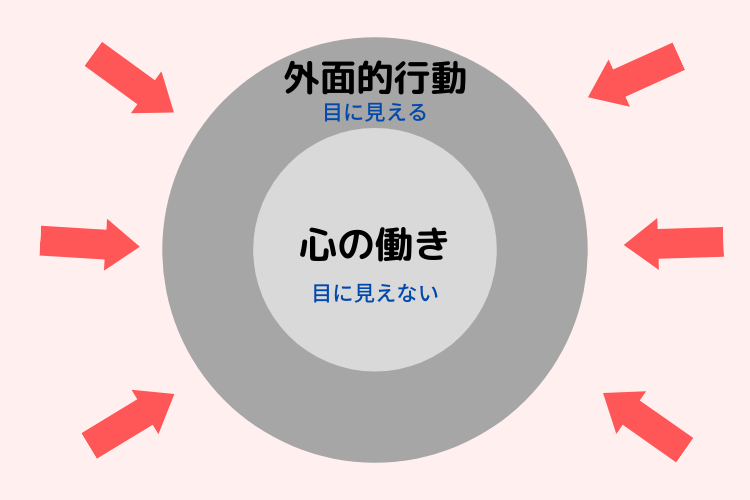

心理学とは、学問的にいうと「個体の行動を研究する学問」と表現されています。

心理学が「心を研究している」と表現をしないで「行動を研究する」と表現するのには、心理学が科学であるために研究対象が測定できることが必要だからということです。

状態を計るために心拍数などを測定して分析することはできますが「心の働き」となるものを直接計測することは、現時点ではできていないのが現状です。

科学や学問としての心理学は、一般的な外面的行動(飲酒・暴力・不登校)などや思考・心拍のような内面的反応を総称して「行動」と呼んでおり、これらの研究をしています。

そのため心理学を学んでも、相手の心の全てが理解できるというわけではありません。相手の心を理解するきっかけとして心理学を学んでいきましょう。

心理学はわかりやすく表現すると、人々の行動を心理という側面から分析する学問と言えるでしょう。

心理学の役割

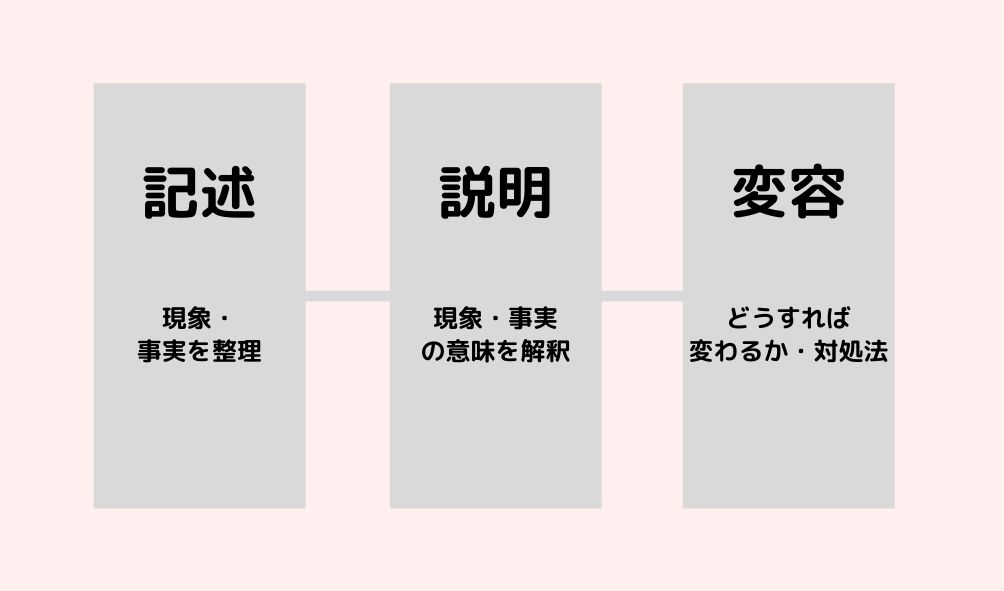

物理学には自然の法則を解き明かす役割があるように、心理学には以下の3つの役割があります。

記述・・・現象をまとめて、調査研究の結果(事実)を整理すること

説明・・・記述での事実にはどのような意味があるのかを解釈すること

変容・・・どうすればある行動が変わるかということ

- 記述によってどのような現象があるのかを詳細に表現・分類します。

- 次にその行動にはどういった意味があって行われているのかという説明が行われる。

- そして、行動を変えるために必要なことは何かという対処法として、変容を表現。

これらの過程によって心理学は人間をはじめ、その他の生物の行動を科学することができます。

カウンセリングを行う際にもこの「記述・説明・変容」の原則は活用できます。まずこれらのプロセスをそれぞれ独立して考えることで、初心者カウンセラーに多くある、自分の視点で固定した解決策を考えてしまうということを防ぐことができます。

実存主義の活用

実存主義では、あらゆる理論や一般法則よりも、カウンセリングに来ている目の前の人間そのものを理解していくことが大切だと考えます。

そして、特定の理論だけでクライアントを判断することはしません。事実と異なった場合に取り返しのつかない事態になりかねません。

カウンセラーの役割としての立場ではなく、一人の人間としてクライアントと接していくことが大切です。

最も大切なのは、その人がそこにいることであり、クライアントがありのままになるために心を通わせることこそが重要だからです。

それでは、カウンセラーは何を考え、何をしたらよいのでしょうか。

カウンセリングの心得

心を通わせる感情体験が自然と問題の解決に導くとする考え方なので、クライアントと気持ちを一体にすることを目指すのです。

これは、カウンセラーは個人として自分の考えを積極的に述べましょうということでもあります。

好きなものは何かと聞かれたら素直に答え、相手の意見が間違っていると感じたらそれを率直に伝えることで、クライアントとの人間関係が築かれていきます。

コミュニケーション不全の現代においては、このようなあくまで個と対峙する実存主義的なカウンセリングが好まれるケースも少なくありません。

クライアントが心を通わせられるカウンセラーを求めているということも多いからです。

ですが、実存主義は非常に哲学的でつかみ所がなく、またプロフェッショナルとしてのカウンセラーの役割も不明瞭です。

ただ話を聞く相手であれば、カウンセラーである必要があるのかといった疑問もでてきます。

一方で治療者・患者というような上下・役割関係がある見方や、全体の傾向に当てはめて科学的に扱おうとする他理論を見落としている、一人一人を真の意味で大切にするという姿勢は非常に大切です。

カウンセリングを行う際には、過度な実存主義に陥ることなく、その思想を含みながらクライアントと接することで深みのあるカウンセラーになっていけるでしょう。

確認問題

第1章で学んだことを確認してみましょう。