怒りは自分が生む感情

怒りという感情は、誰かのせいだったり、何かのせいで生まれる感情ではありません。

イライラしている人から、次のような相談を受けます。

- あの人のせいでイライラして仕方がない

- 部下のミスが多く、とても腹が立つ

- 親が理不尽なことばかり言うからイライラする

このように、仕事だけではなくプライベートの人間関係にも及ぶこともあります。これら以外にも、

- 制度がこうだから、こんなに不快な思いをしている

- 景気が悪く、頭にきている

というように、外的要因のせいで怒りを感じている人も多いです。

アンガーコントロールでは「怒りは自分が生む感情」と考えます。外的要因のせいにしたままでは、いつまで経ってもアンガーコントロールはできません。何かのせいにしていたり、誰かのせいにしていると、

- 自分の感情は誰かにコントロールされる

- 何らかの出来事で自分の感情は左右される

上記のように宣言しているのと同じになります。自分が生んだ感情だからこそ、上手に扱うこともできて感情もコントロールできます。

怒りは周りに伝染する

「情動伝染」という言葉をご存じでしょうか。感情は周りに伝染する性質があるという意味です。

感情には怒りのほかに「嬉しい」「悲しい」「楽しい」などがあります。たとえば、一緒にいる人が「嬉しい」「楽しい」という感情を表現してくれると、雰囲気が明るくなる経験をした人も多いかと思います。

それと同じように、怒りも誰かがイライラしていると、相手のイライラした感情が一緒にいる人に伝染する性質がある。自分に直接怒りをぶつけられなくても、一緒にいる人がイライラして空気が悪くなるという現象が起こります。

誰かが自分以外の人を怒っている場面に出くわしたとき「あんなに怒らなくても…」と後味の悪い思いをした経験はありませんか?

このように、怒りは周りに伝染する性質をもっていて、同じ空間にいるだけでも影響してしまいます。そして、怒りは「楽しい」「悲しい」「嬉しい」という感情に比べてエネルギーを持っています。そのため、他の感情よりも伝染力が強いと言われています。

身近な人ほど怒りは強くなる傾向がある

普段の会話の中で「この人には発言しやすい」と感じたり「この人には強く言えない」と感じることもあります。じつは、身近な対象に対して、怒りは強くなるという性質があります。

長く一緒に仕事をしている人たち、家族や長く付き合っている友人や恋人などの場合を指します。なぜそのようなことが起こるのかというと、身近な対象にたいしては、甘えが生まれやすいからと言われています。

上記のように思ってしまうことはありませんか?

身近な人ほど、このような期待・甘えの度合いが高くなる分、怒りは強くなりがちです。少し距離のある人の場合には、多少の遠慮があるので、それほど強い怒りは感じません。身近な人だからこそ、遠慮がなくなるということです。

このようなことに注意せずにアンガーコントロールができない場合には、大切な人を傷つけてしまう可能性があります。この状態をそのままにすると、怒りが次第に連鎖して、自分の周囲に怒りが充満してしまう。特に力のある人は、知っておいた方がよいです。

怒りの矛先の固定は不可能

「怒りは矛先を固定できない」 と言われています。

たとえば、あなたがAさんに怒りを感じたとしましょう。

しかし、Aさん本人に直接的に怒りをぶつけず、全く関係のないところで八つ当たりという形でぶつけるということです。怒りをぶつける対象は、家族や自分とは全く関係のないサービス業の人、ネット上のSNS・Twitterなどへの書き込みという場合もあります。

あるビジネスパーソンは「会社でイライラしたときに、社内にぶつける相手がいないので、対象として反撃してこないサービス業の人にぶつけてしまうことがある」と話していました。

またコールセンターでは、会社に対するクレームではなく、ただの八つ当たりの文句だったという話もよくあります。

このように、本当に怒りの矛先はAさんであるにもかかわらず、関係のないところに飛び火して怒りをぶつけてしまうということも少なくありません。

自覚なしにしてしまうことが最も怖いことなので、無自覚で周囲の人や反撃してこない相手に八つ当たりをしていないか、一度振り返ってみてください。

生まれた怒りは自分に向くことも

イライラが自傷行為に

怒りは伝染するという話をしましたが、中には自分に対して怒りをぶつけてしまう人も存在します。

たとえば、仕事などで結果を出せなかった自分に対して情けなくなったとき、

- なぜ自分はいつもこうなんだろう

- なぜこんなことができないんだろう

- なぜこれをすると決めたのに、継続できないんだろう

このように、自分に対してイライラしてしまうタイプです。

これを続けて自分を責め続けて、メンタルヘルス不調になる人もいます。これは真面目な人に多く、いつも自分に非があると思い込んでしまいます。

- なぜしっかりと言えないんだろう

- なぜできないんだろう

と考えすぎてしまいます。

また、上司の期待や親の期待に沿えなかったときには「なぜ自分は結果を出せないんだろう。」と自分に対してイライラをため込んでしまう人もいます。

このようなケースでは、症状がひどくなると自傷行為をしてしまうこともあります。実例として、イライラし始めると無意識のうちに髪を抜いてしまうという人がいます。これも自傷行為のひとつですが、無意識に行っているため自分では止められません。

症状が悪化してくると、自傷行為を自分でやめられなくなってきます。その人は職場の上司の理解があったため、専門医に通院することで数ヶ月後には癖がなくなりました。

このように、症状が悪化する前に怒りを上手にコントロールできるようにしていきましょう。

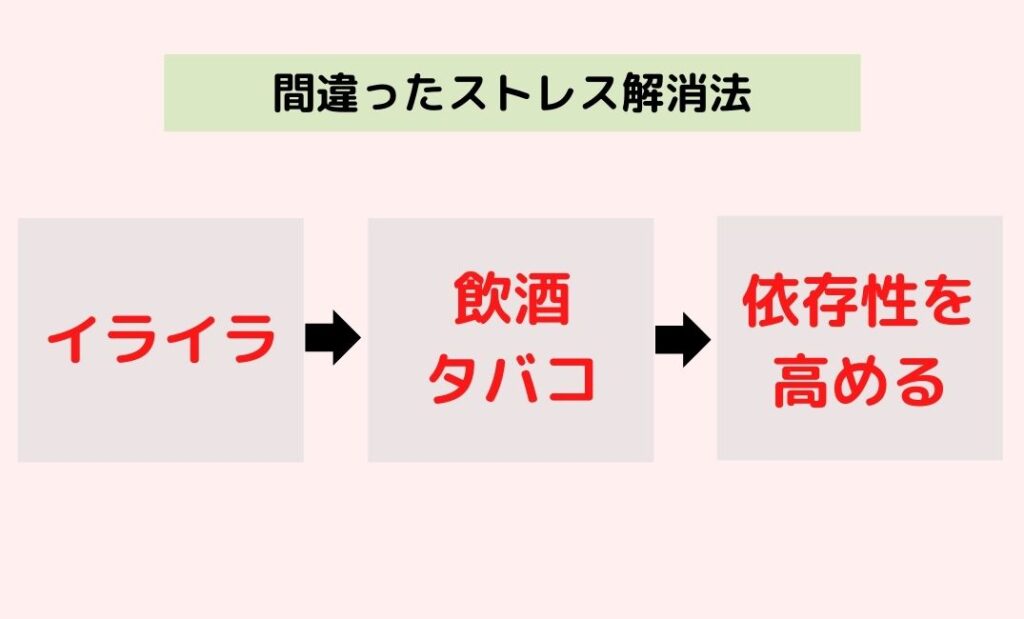

飲酒・タバコも同じ

いくら身体に悪いとわかっていても、やけ酒を繰り返してしまう人がいます。「こんなにお酒を飲んだら身体を壊す」とわかっていても、自暴自棄になって過度に飲酒をしてしまいます。

上記のように、自暴自棄になってしまうということも、怒りを自分に向けている行為のひとつです。つまり、自傷行為に該当します。このように、自分の心・身体を傷つけてしまう人も存在します。

「気分転換・ストレス解消に何をしているのか」と聞くと、飲酒やタバコが出てきます。じつは、イライラするからタバコを吸うという行為は、依存性が高まる原因でもあり、本数も増えてしまうので注意が必要です。

怒りを建設的に使うことも可能

怒りの感情は、必ずしもマイナスなことだけではありません。怒りは他の感情よりもエネルギーが強いと話しましたが、行動を起こすことにも使うことが可能です。

アンガーコントロールができる人は、無意味な怒りに振り回されず、怒りを建設的な行動に向かうパワーに変えられます。

たとえば、仕事で予算が達成できずに、結果が出せなかったとき。上司に達成できなかったことを指摘されたり、自分でも「なんでできなかったんだろう」ともどかしさを感じたとします。

そのとき、できなかった自分にイライラをぶつけたり「あの上司が予算を高くしたから」と上司のせいにしてはいけません。「次は必ず結果を出す!」と自分を奮い立たせて、そのために何をするべきかを考えていけるとよいです。

このように発想の転換ができるようになると、怒りを次につなげるためのモチベーションとして使っていくことができます。

怒りは行動を起こしたり、モチベーションを上げるために使えるので、悪いものとも言い切れません。アンガーコントロールができる人は、怒りを建設的な行動を呼び起こすパワーに変えています。怒りが持つ性質を理解して、上手に付き合っていきましょう。

第2章のまとめ

1.アンガーコントロールでいう怒り

- 自分が生んだ感情

- 自分で上手に扱える

2.情動伝染

- 感情は周囲に伝染する

3.怒りの行き先

- 力のある方からない方に下る

4.怒りをぶつける対象

- 固定できない

- 関係のない人に八つ当たりする可能性もある

5.怒りを自分に向けることとは

- 自傷行為に該当

- 自暴自棄での飲酒・やけ食いも自傷行為と同様

6.怒りはマイナスとは限らない

- 建設的な行動に向かうパワーに変えることもできる

確認問題

第2章で学んだことを確認してみましょう。