消化とは

食物を構成している「糖質」「脂質」「たんぱく質」は、複雑な構造をしている大きな分子(粒)です。

そのため、そのままの状態では体内に取り込むことは不可能です。

そこで、栄養素を体内に吸収しやすくするためには、細かく分解する必要が出てきます。

この時の細かく分解する働きを「消化」と呼んでいます。

消化された栄養素は、そのほとんどが小腸で吸収されています。

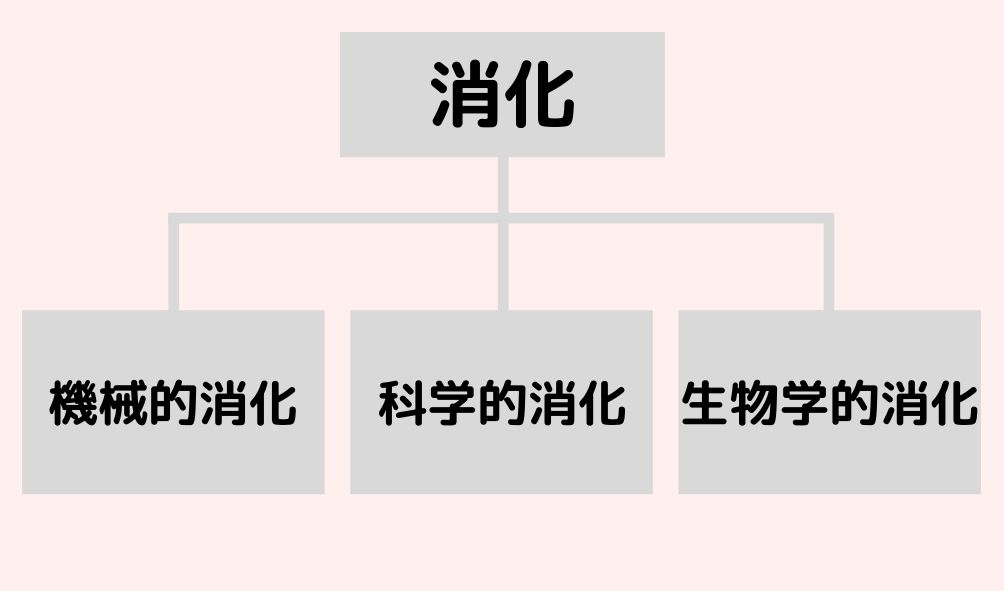

消化の働きは下記3つに分けられています。

①機械的消化

食物は人間の口の中で咀嚼(そしゃく)されて、消化管内で混和・かく拌・運搬されます。

消化管とは

食物が消化されながら通る管で「口→食道→胃→小腸(十二指腸・空腸・回腸)→大腸→肛門」の順に繋がっています。

②科学的消化

消化液に含まれている、消化酵素の働きによって、食物を体内に吸収しやすい物質に分解することです。

消化酵素とは

胃や膵臓、小腸などの消化器官から分泌される酵素であり、食べたものを血中に取り込める大きさまで分解するためのもの。

③生物学的消化

腸内細菌によって、発酵分解されることです。

発酵分解とは

微生物の働きにより、有機物が分解されて特定の物質を生成する現象のことをいいます。

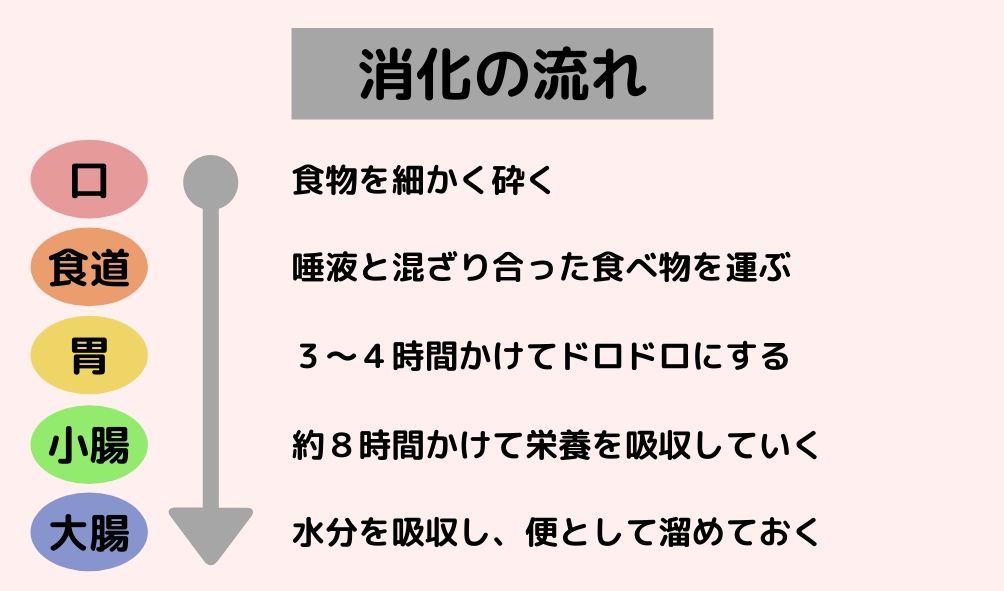

消化の過程

食物は人間の口から摂取され、次第に消化吸収されていきます。

そして、消化吸収された後は、不要物の便として排泄されるまでに凡そ24~72時間(1~3日)かかるとされています。

消化の仕組み

消化の仕組みを知ることで、体の内部の構造を知ることができるので、勉強しておきましょう。

食べ物は食道を通った後、袋の形をしている胃の中に暫くとどまります。

この際に、胃の中で強い酸性の胃液とよく混ざるためです。

胃の中では、食べ物がドロドロに溶かされて、その後十二指腸に移動します。

この十二指腸の中で、消化液と混ざります。

その一つは胆汁で、胆汁は肝臓で作られた後に、一時的に胆のうに蓄えられます。

胃の働きが活発になるにつれて、その刺激は胆のうに伝わり、胆汁が一気に十二指腸へ流れ込みます。

胆汁はアルカリ性なので、十二指腸で胃酸を中和する作用を持っています。

胃の裏側にある膵臓からは消化酵素が分泌され、消化酵素は食べたものをブドウ糖や、アミノ酸といった栄養素に分解する役割を持っています。

また、消化管から分泌される胃液や胆汁、膵液は、1日に6リットルと言われており、そこに食べたものの水分や唾液を含めると、合計9リットルの量となります。

最終的に、この9リットルの栄養素は液体として細く長い小腸を進みながら、体内に吸収されていきます。

確認問題

第3章で学んだことを確認してみましょう。