人間にとって「怒り」は必要な感情

「怒り」という感情は、人間にとって自然にわいてくる感情です。

「嬉しい・楽しい・悲しい」といった感情と同じくらい大切なものであり、怒るということは感情表現のひとつともいえます。しかし、これまで解説してきたように、怒りの感情はほかの感情と比べてエネルギーが強いので、扱い方や表現の仕方に注意が必要です。

「怒るのは悪いこと」「怒るのはみっともないこと」と思い込む人も中にはいますが、怒ることそのものが悪いということではありません。どう扱うか、どのように表現するかが大切です。

上手に扱えるようになるためにも、怒りの仕組みについてよく理解しておきましょう。

怒りは心身の安心・安全を守る

怒りは、身を守るための感情であり、つまり防衛感情と言われています。人は心と身体の安全が脅かされそうになると、怒りをもって対応するという本能があります。

たとえば、駅のホームに降りようと階段を下りている時に、後ろから走ってきた人がぶつかってきて、階段から落ちそうになったら「危ないじゃないですか!」と怒りを覚えてしまうことがあります。また、自尊心を傷つけられるようなことを言われると、感情的な対応をしてしまったりします。

自分の心身の安全を保とうとするときのほかには、権利や大切な誰かを守ろうとするときに、怒りをもって対応することもあります。だからこそ、強い怒りを感じたときに、つい相手を叩きのめすようなことを言ってしまう人もいるということです。

コアビリーフとは?

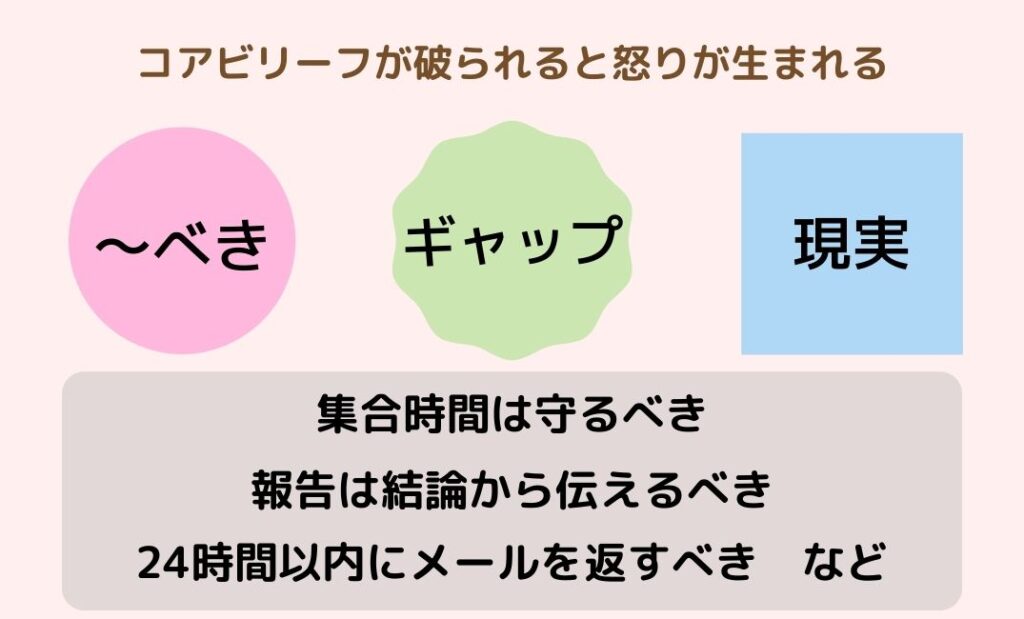

「怒り」という感情はなぜ生まれるのか。これには自分の「コアビリーフ」が関係しています。

コアビリーフとは「自分にとって譲れない価値観・信条・信じているもの」と言い換えることができます。それでは、コアビリーフを別の言葉で表すとしたら、どのようなフレーズが適切でしょうか。最もわかりやすいのは「べき」という言葉です。

「こういうときはこうするべき」

「こうあるべき」

といったセリフに言い換えることができます。

この「べき」という言葉で表される自分のコアビリーフが破られると、怒りが生まれるという仕組みとなっています。

このコアビリーフは幅広い範囲に及んでいます。

たとえば、職場の人間関係を例にすると「部下はこうあるべきだ」「上司はこうるべき」などがあります。就労については「組織はこうあるべき」「時間・職場ルールはこうあるべき」といったものまで存在します。

人が生きている様々な分野において「べき」は存在します。この「べき」こそが、自分の怒りを生む正体となっています。

「べき」について知るべきポイント

上記では、その人にとっての「べき」が破られたときに、怒りが生まれるという話をしました。ここで、コアビリーフについて、もう少し詳しく解説していきます。

「べき」には、知っておくべき3つのポイントがあります。

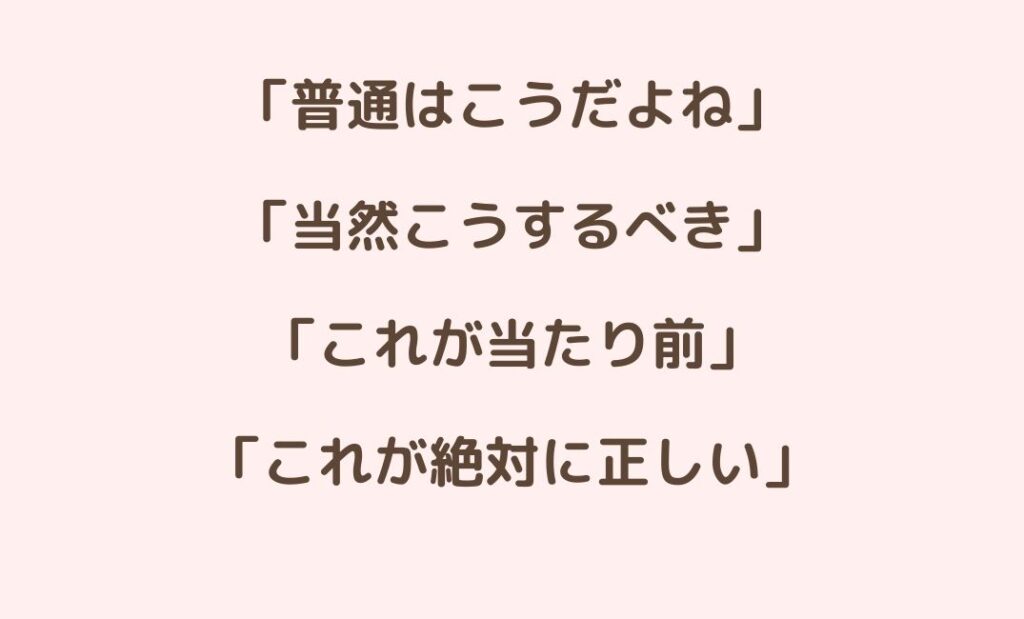

①正解・不正解はない

まずは「正解・不正解はない」ということです。人それぞれ、様々なコアビリーフをもっており、どの人のビリーフが正解・不正解ということはありません。自分の「こうあるべき」という思いが叶わなかった際に「普通・当然・常識・正しい」などの言葉を使っていたら注意が必要です。

たとえば、

これらの言葉を使いながら、感情的な発言をしてしまうことがあると感じたら注意するようにしましょう。

近年では、価値観が多様化しています。すでに組織では「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉も広がり始めており、スローガンとして掲げている企業も増えています。 ダイバーシティ&インクルージョンとは「ダイバーシティ:価値観の多様化」「インクルージョン:認め合う、受け入れる」という意味です。

ダイバーシティ&インクルージョンとは 、多様化が推進されている中で、価値観の違う人同士で一緒にやっていくために、互いを受容して活かし合うという考え方です。

自分の常識と誰かの常識が同じとは限りません。自分が当たり前だと感じていることが、他の人にとって当たり前とは限りません。だからこそ、様々なコアビリーフがあっても良いですし「べき」に正解・不正解はないということです。

②「程度」の度合いが異なる

2つ目は、人によって「程度」の度合いが異なるということです。人は、曖昧な言葉で「べき」を表しています。

- ちゃんと報告するべき

- しっかり段取りするべき

- お客様には誠意のある対応をするべき

このような発言をする人が多くいます。

しかし「ちゃんと報告するべき」とは、どの程度のことを指しているのかわかりません。「お客様には誠意のある対応をするべき」とは、その人にとっての誠意の度合いが異なります。

そのため、自分のイメージする「ちゃんと」と、相手が解釈した「ちゃんと」の認識の違いが生じます。それによって、トラブルに発展してしまうことも珍しくありません。

③時代・環境によって「べき」は変化していく

3つ目は、時代・環境によって「べき」は変化していくということです。働き方改革という言葉を頻繁に聞くようになりましたが、働き方に関する価値観も、時代によって変化しています。

たとえば、新入社員で営業として企業に入社すると、

- 営業は足で稼ぐべきだ

- 部下は上司より早く帰るべきではない

- 来客は女性が対応するべき

このような「べき」を当たり前のことだと思って、多くの人が仕事をしていました。しかし、近年ではそのような考えが一般的とは言えなくなってきました。それは、世代が違えば「べき」も違ってくるといったことです。

たとえば、上司は新入社員であれば「電話の取り次ぎはできて当たり前」と思っていても、固定電話を使わない世代にとって、電話を取り次ぐことが当たり前ではなくなってきています。

「重要なところはメモを取って」とパワーポイントのスライドを見せたとしても、紙・ペンでメモを取るよりも、タブレット・スマートフォンで写真を取ることが「メモを取る」と認識していることもあります。

このように、世代が違って時代が変わると「べき」が変わってくるということはイメージできます。

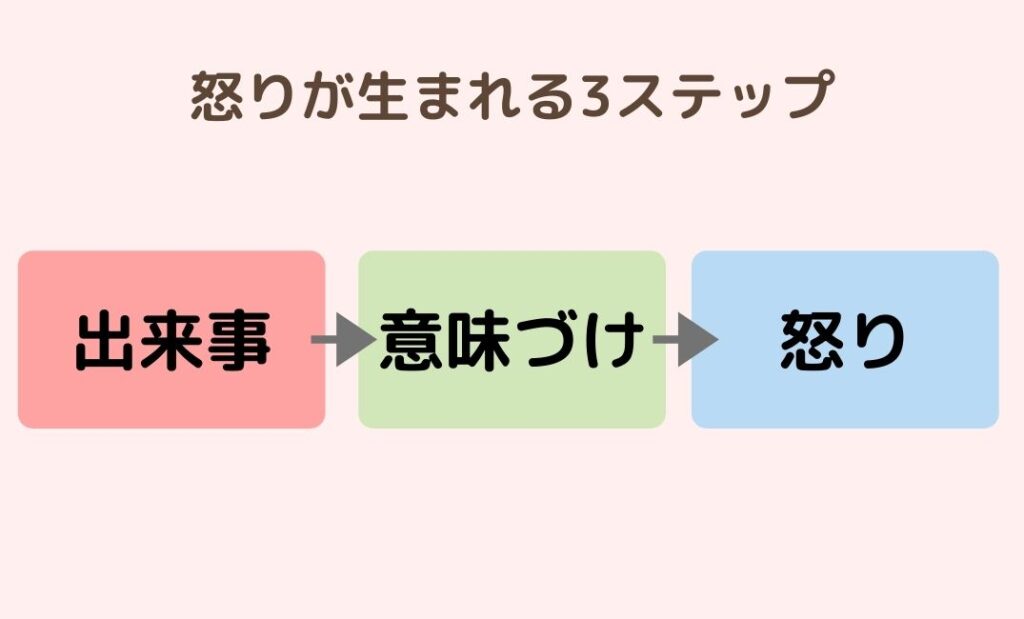

怒りが生まれる3ステップとは?

怒りは自分がもっているコアビリーフが、その通りにならずに破られてしまったときに生まれるとお話しました。ここでは、怒りが生まれる3ステップを整理していきます。上記画像のように表すことができます。

何らかの出来事を体験したときに、その出来事に対して、自分の「~である」「~するべき」というコアビリーフで意味づけをします。その意味づけによって、怒りを感じる人もいれば、全然怒りを感じない人もいます。また、同じように怒りを感じても、その程度が違うこともあります。

たとえば、職場の後輩との挨拶をみていきます。

ある後輩が自分に対して、作業をしながら目を見ずに、小さな声で挨拶をしたとします。もしここで「先輩である自分が挨拶をしたら、作業の手を止めて目を見て大きな声で挨拶を返すべき」というコアビリーフを持っている人だったら頭にくるかと思います。「なんでそんな失礼な挨拶をするんだろう」と怒りを覚えるはずです。

一方で「忙しいとき、朝はメールのチェックもあるだろうから、声だけ出せば良い」と思っている人の場合には、何も怒りは感じません。

このように、同じ出来事を体験しても、それぞれのコアビリーフによって、受け止め方や感じ方が異なってきます。怒りが生まれる人・生まれない人もいて、どの程度の怒りかも異なります。

自分の持つコアビリーフと上手に付き合っていけるようになることは、アンガーコントロールでは重要な取り組みです。

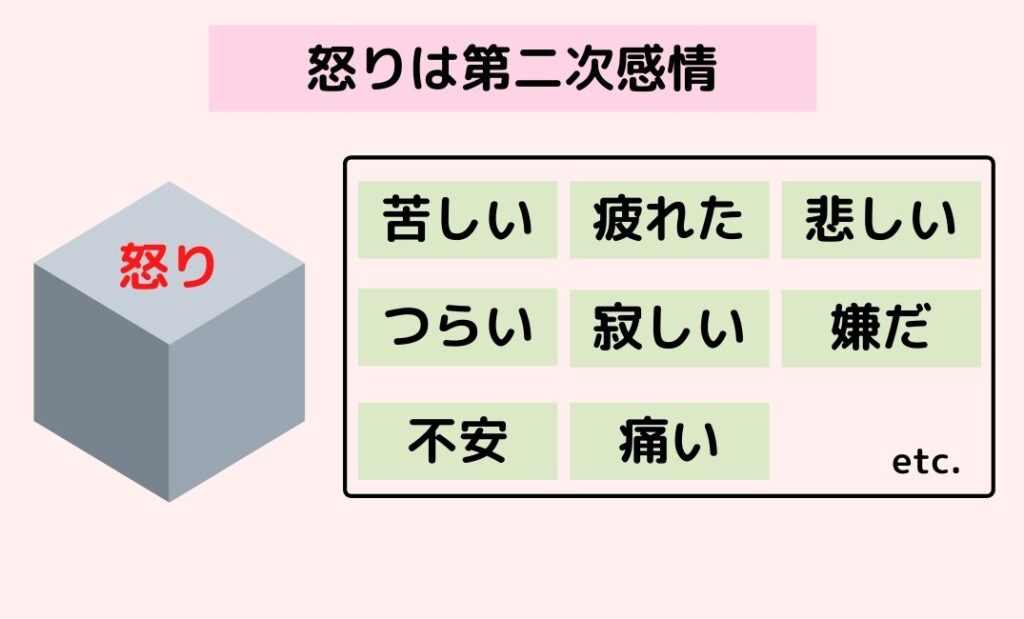

怒りの裏には様々な感情が潜む

怒りは第二次感情と言われています。怒りという感情の裏側には、一般的にネガティブと言われる感情が潜んでいるということです。

「不安・心配・困惑・落胆・悲しさ・虚しさ」などの、ネガティブな感情を第一次感情と言います。怒りという第二次感情の裏側には、第一次感情が潜んでいます。

たとえば、部下に何度言っても同じミスを繰り返したとします。

そのとき、上司が部下に対して「なんで同じミスをするんだ」という怒りをぶつけているシーンを想像してください。このとき、怒りを表現している上司の感情の裏側には、第一次感情が潜んでいると考えます。

人によってどんな第一次感情を抱いているかは異なりますが、

- 同じミスをされて、困惑している

- しっかり教えているのに、その努力が無駄になったようで悲しい

と感じる人もいれば、

- このまま重要な仕事を任せて良いのか、不安を抱えている

という人もいるでしょう。

本来は「悲しい・悔しい・寂しい」といった第一次感情を素直に表現できる方が良いですが、怒りのエネルギーが強力なために、

「何やってるんだ!」「いい加減にしろ!」と、つい怒りの態度を取ってしまう人が多いです。こうなると、相手は萎縮するか反発してしまうかのどちらかになってしまい、本当に相手に伝えたかった思いは伝わりません。

一方で、素直に第一次感情を表現できた場合はどうなるでしょうか。

- 同じミスをされてしまうと、次に大事な仕事を任せても大丈夫なのか、とても不安になる

- 同じミスをされてしまうと、自分も今後どう指導して良いのか、とても困っている

このように言われてしまうと、部下も「そのように思わせてしまったんだ…」と反省したり、上司に言われたことを受け止めやすくなります。

思っていることを伝える

ここまで、自分の中にある「こうあるべき」という思いが破られたときに怒りが生まれるというお話をしました。

怒りを感じたときに、言葉にして伝える場合には「こうあるべき」と伝えるよりも「こうしてほしかった」という要望と「それによってどんな気持ちになっているか」という、この2つを伝えることをしていきましょう。

ミスを繰り返す部下への発言の場合には、

「小さなミスでも、繰り返すと次に引き継ぐ人の仕事を遅らせてしまうことになってしまう」

「お客様に出す資料は、小さなミスでも不信感を与えてしまうこともあります。だから今後このようなミスをしないように、再度見直してから資料をだしてほしい。同じミスを繰り返されてしまうと、大事な仕事を任せて良いのか不安になるからね」

と伝えることができます。

このように、怒りの仕組みを知っていると、いざ怒りを感じたときに相手にどのように伝えたら良いのかもわかります。反対に、誰かに怒りをぶつけられたときにも、相手の第一次感情がわかるようになってきます。そうすると、自分の怒りにも、相手の怒りにも振り回されないようになります。

第3章のまとめ

1.怒りとは

- 感情表現のひとつ

- 身を守る防衛感情

2.怒りを生み出しているものとは

- 自分自身

- コアビリーフが破られると怒りが生まれる

3.コアビリーフ

- 正解・不正解がない

- 人によって程度の度合いが違う

- 時代・環境によって変化する

- 職場環境の変化でも変わる

4.怒りは第二次感情

- 怒りの裏側に第一次感情が潜む

- 第一感情は「不安・心配・困惑・落胆・悲しさ・虚しさ」などの感情

5.怒りの気持ちを伝えるために

- 第一感情を素直に表現する

確認問題

第3章で学んだことを確認してみましょう。